家の売却や退去の前に部屋を開けると、前の入居者が残した冷蔵庫や家具がそのまま置かれていることがあります。こうした「前の人が置いていった物」を残置物(ざんちぶつ)と言います。

結論から言うと、残置物とは「前の所有者の動産であり、勝手に処分するとトラブルになりやすい物」です。撤去費用を誰が払うかも、売却や退去など状況によって変わります。

残置物がややこしい理由は次の5つに集約できます。

- 誰の所有物かが状況で変わる

- 勝手に捨てると損害賠償になる可能性がある

- 設備と誤解して修繕義務トラブルになる

- 売却・賃貸・退去・解体で扱いが全く異なる

- 撤去費用の相場が数万円〜数十万円と幅広い

現場では「残置物だと思って捨てた家具が、実は所有者の大事な資産だった」という相談も少なくありません。こうした誤判断は契約トラブルにつながるため、まずは正しい定義と扱いを押さえることが重要です。

残置物とは?法律上の意味・所有権・読み方をまとめて解説

残置物の定義(まずは結論)

残置物とは、前の所有者や入居者が置いていった家具・家電・私物などの「動産」を指します。設備と異なり建物に付属するものではなく、あくまで個人の所有物です。勝手に処分すると所有権侵害となる可能性があります。

残置物の“本質”はこの3つ

残置物が難しいと感じる原因は、とてもシンプルに次の3点です。

- 人の所有物である(=勝手に捨てると違法の可能性)

- 誰が処分費を払うかが状況で変わる

- 設備・不用品・残存物と混同されやすい

特に所有権の判断を誤ると、民法上の損害賠償や刑法上の器物損壊に発展することもあります。

読み方と誤記(残置物・残地物)

- 正式表記:残置物(ざんちぶつ)

- 誤記:残地物(ざんちぶつ)

読み方は同じですが、契約書や法律上の用語として正しいのは「残置物」です。不動産広告では誤記も見られるため、書面では必ず「残置物」で統一します。

残置物の所有者は誰になる?

残置物の所有者は、場面によって変わります。要点をまとめると次の通りです。

- 売却時:売主

- 賃貸入居時:オーナー

- 賃貸退去時:入居者

- 相続時:相続人

- 解体時:建物所有者

所有者=処分できる人です。所有者以外が勝手に捨てるとトラブルになります。費用負担や民法改正後の考え方については、詳しく解説した

「残置物撤去費用は誰が払うか」を解説した記事も参考になります。

残置物を勝手に処分してはいけない理由

残置物は所有権のある動産です。他人が許可なく処分すると、次のようなリスクがあります。

- 所有権侵害による損害賠償リスク(民法)

- 器物損壊に該当する可能性(刑法)

- 資産価値のある物を誤って捨てるリスク

- 家族・相続人・オーナーとの長期トラブル

実際の現場でも、「前の入居者が置いていった冷蔵庫を捨てたら、後から所有権を主張された」という相談がたびたびあります。

残置物の要点まとめ

- 前の人が残した動産

- 設備ではない

- 所有者以外は処分不可

- 処分費の負担者は状況で変わる

- 売却・賃貸・退去・解体で扱いが違う

- 勝手に捨てると法的トラブルになり得る

残置物・設備・不用品・残存物の違い(ひと目で分かる比較表)

残置物は、設備や不用品、残存物と見た目が似ているため、判断を誤りやすい用語です。まずは違いを表で整理します。

| 用語 | 定義 | 所有者 | 勝手に処分できる? | 費用負担 | 具体例 |

|---|---|---|---|---|---|

| 残置物 | 前の人が残した動産 | 前所有者・前入居者 | 不可 | 原則:残した側 | 冷蔵庫、タンス、私物 |

| 設備 | 建物の付帯物(建物の一部) | 物件オーナー | 勝手に廃棄は不可 | 大家(オーナー) | エアコン、給湯器、照明 |

| 不用品 | 所有者が手放したい動産 | その物の所有者本人 | 可 | 所有者本人 | 古い家具、家電、雑貨 |

| 残存物 | 災害などで残った瓦礫や破片 | 物件所有者 | 可 | 保険・所有者 | 瓦礫、崩れた建材 |

設備との違い(最も間違えやすいポイント)

設備は建物の一部、残置物は個人の動産です。この違いを理解しないと、修繕義務や費用負担を誤ります。

- 設備:オーナーに修繕義務がある

- 残置物:前入居者の所有物。修繕義務はない

エアコンやシーリングライト、給湯器などは、設備なのか残置物なのか物件ごとに扱いが分かれます。契約書の「設備一覧」「残置物一覧」を必ず確認しましょう。

不用品との違い(所有権の違い)

不用品は自分の所有物なので、所有者が自分で処分できます。一方、残置物は前の人の所有物です。他人の物を不用品と同じ感覚で処分すると、損害賠償を求められる可能性があります。

残存物との違い(保険上の用語)

残存物は、災害や火災などで残った瓦礫や破片を指し、保険分野で使われる用語です。不動産契約で扱う残置物とは別の概念です。

残置物の所有者は誰?【判断を誤るとトラブル】

残置物の扱いで最も重要なのは、「その物の所有者が誰か」を正しく判断することです。残置物は動産であり、所有者以外は処分できないのが原則です。

しかし、所有者というのが状況によって変わるのでややこしいのです。

結論:残置物の所有者は“状況によって変わる”

- 売却時:売主

- 賃貸入居時:オーナー

- 賃貸退去時:入居者

- 相続時:相続人

- 解体時:建物所有者

売却時の残置物(売主が所有者)

売却時に残置物があれば、原則として売主の所有物です。不動産売買では「空室渡し」が基本であり、残置物は売主が撤去してから引き渡します。

例えば、庭の物置や室内の大型家具が残っていると、買主が困るだけでなく、売主側に撤去費用が発生します。戸建て売却前の費用感を知りたい場合は、

戸建ての残置物撤去費用と注意点をまとめたページが役立ちます。

賃貸入居時の残置物(オーナーの所有物)

入居開始時に部屋の中にある物は、原則としてオーナーの所有物です。ただし、契約書に「残置物として残す」と記載があるものは例外的に扱われます。

設備か残置物かの判断を誤ると、故障時の修繕費を巡ってトラブルになりがちです。賃貸物件の残置物撤去費用については、

アパート・マンションの残置物撤去費用を解説したページも参考になります。

賃貸退去時の残置物(入居者の所有物)

退去時に残っている物は、原則として入居者の所有物です。退去後に冷蔵庫や洗濯機、ベッド、マットレスが残っていると、その撤去費を巡ってトラブルになりがちです。

大量の残置物がある退去では、ゴミ屋敷に近い状態になっているケースもあります。退去・引っ越し前に費用感を知りたい方は、

退去・引っ越し時の残置物撤去費用をまとめたページを確認しておくと安心です。

相続時の残置物(相続人が承継)

相続した家に残っている家具・家電・私物は、相続人が承継する財産です。勝手に処分すると親族間のトラブルにつながります。

遠方の相続人が鍵を預け、専門業者が一軒家を丸ごと片付けるケースも多くあります。ゴミ屋敷になった戸建てまるごとの片付けが必要な場合は、

戸建てゴミ屋敷・大量残置物の片付け費用ページも参考になります。

解体工事前の残置物(建物所有者が所有)

解体前の建物に残っている物は、建物所有者の所有物です。解体は「建物そのものの撤去」を前提としているため、家財や庭物が残っていると解体費が大きく上がることがあります。

特に、物置、ジャバラ倉庫、庭石、植木鉢などは、解体費とは別に追加費用が発生しやすい品目です。戸建てやゴミ屋敷の解体前片付けに関する事例は、

アパート退去時のゴミ屋敷片付け事例ページも参考になります。

残置物が問題になる4つの場面

① 売却(成約前後で最もトラブルが多い)

売却時の残置物は、売主の所有物として扱われます。空室引き渡しが原則のため、残置物が残っていると買主とのトラブルになりやすい部分です。

- 内見時に気付かなかった物置や倉庫が残っている

- 解体前提の土地なのに家財が多く残っている

- 庭石や庭木が残ったままになっている

戸建て売却時の残置物については、

戸建て残置物撤去の費用相場と注意点をチェックしておくとイメージがつかみやすくなります。

② 賃貸(設備との混同によるトラブル)

賃貸では、設備と残置物の線引きが曖昧なまま入居が始まることが多く、入居者とオーナーの認識がずれる原因になります。

- 照明が設備か残置物か分からない

- エアコンが前入居者の残置物扱いになっている

- カーテンやカーペットがそのまま残っている

入居前に設備一覧と残置物一覧を確認し、写真で記録を残しておくとトラブルを防ぎやすくなります。賃貸物件の残置物撤去については、

アパート・マンション残置物撤去の費用ページも参考になります。

③ 退去(オーナーと入居者で費用トラブル)

退去時に残っている物は入居者の所有物です。退去後に冷蔵庫や洗濯機、ベッド、マットレスが残っていると、その撤去費を巡ってトラブルになりがちです。

大量の残置物がある退去では、ゴミ屋敷に近い状態になっているケースもあります。そのような場合は、

アパート退去時のゴミ屋敷片付け費用ページを参考にすると、物量と費用のイメージがつかみやすくなります。

④ 解体(残置物があると解体費用が跳ね上がる)

解体前に残置物が大量に残っていると、解体業者の作業が止まり、追加で撤去費がかかります。

- プレハブ物置の撤去

- ジャバラ倉庫の解体

- 庭石やブロックの撤去

戸建てのゴミ屋敷や大量残置物と解体をセットで考える場合は、

戸建てゴミ屋敷片付けと解体前の事例ページが参考になります。

残置物を勝手に捨ててはいけない理由

法律上のトラブル(民法・刑法)に発展する

残置物は所有権のある動産です。所有者に無断で処分すると、民法上の損害賠償や刑法上の器物損壊に発展する可能性があります。

資産価値のある物を誤って捨てるリスク

残置物の中には、見た目では価値が分からない物もあります。

- 高級スピーカーやオーディオ

- ブランド家具やデザイナーズ家具

- コレクション品

家族間・相続トラブルにつながる

実家の片付けや相続では、「誰の判断で捨てたのか」が問題になりやすい部分です。

- 兄弟の一人が判断して捨ててしまう

- 親が必要と思っていた物を、子どもが不要と判断する

実家が物屋敷のようになっている場合や、親を説得しながら片付けたい場合は、

物屋敷化した実家の片付けと親の説得方法を解説したページも参考になります。

残置物を捨てるときの正しい手順

- 所有者を特定する

- 処分の許可を得る(書面やメッセージで記録)

- 契約内容を確認する

- 残置物の一覧と写真を残す

- 撤去方法と日程を決める

勝手に捨てるのではなく、「誰の物か」「許可はあるか」を一つずつ確認することがトラブル予防の基本です。

残置物処分に困ったときの考え方は、

残置物処分に困ったときの4つの方法を解説したページも参考になります。

残置物撤去の費用相場【間取り・容量・重量で決まる】

残置物撤去の費用は、物量(m³)、間取り、人員、搬出経路などで大きく変わります。不用品回収と同じように、間取り別やトラック別で考えるとイメージしやすくなります。

まずは結論:相場は“3万〜50万円以上”と幅広い

- 1K:3万〜8万円

- 1DK:5万〜12万円

- 1LDK:7万〜18万円

- 2LDK:10万〜25万円

- 一軒家:20万〜50万円以上

間取り別の相場(目安)

| 間取り | 相場(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 1K | 30,000〜80,000円 | 単身向け。ゴミ袋残置が多いと上がる。 |

| 1DK | 50,000〜120,000円 | 収納と家電の量で変動。 |

| 1LDK | 70,000〜180,000円 | 家族向け。人員2〜3名が必要なことが多い。 |

| 2LDK | 100,000〜250,000円 | トラック2台になることもある。 |

| 3LDK〜戸建て | 200,000〜500,000円以上 | 庭物・物置・納戸で大きく変動。 |

戸建ての残置物撤去費用を詳しく知りたい方は、

戸建て残置物撤去費用の詳細ページを確認しておくと、具体的な金額感がつかみやすくなります。

トラック単位の相場(物量で見る)

| トラック | 相場(目安) | 物量イメージ |

|---|---|---|

| 軽トラック | 20,000〜40,000円 | 1Kの一部。 |

| 1tトラック | 40,000〜60,000円 | 1K〜1DK程度。 |

| 2t平車 | 70,000〜120,000円 | 1LDK〜2LDKの一部。 |

| 2t箱車 | 120,000〜200,000円 | 2LDK〜戸建て。 |

| 4tトラック | 200,000〜400,000円 | 戸建て〜大量残置。 |

m³(立米)で見る相場

- 1m³あたり:10,000〜18,000円が一般的

- 家具が多い家:15,000〜18,000円

- 軽い物が多い家:10,000〜13,000円

追加料金が発生しやすい“特殊品”

| 品目 | 相場(目安) |

|---|---|

| 金庫 | 10,000〜40,000円 |

| 畳 | 1枚 2,000〜5,000円 |

| タイルカーペット | 1㎡ 300〜600円 |

| マッサージチェア | 10,000〜25,000円 |

| 庭石(小〜中) | 5,000〜20,000円 |

| ピアノ | 30,000〜50,000円 |

自分で残置物を処分する方法

自分で処分できるのはあくまで自分の所有物です。前の人の残置物は勝手に処分できません。その前提を押さえたうえで、自力で片付ける方法を整理しておきます。

自治体の粗大ごみ(最も安い方法)

費用を抑えるなら、自治体の粗大ごみ回収が最安です。予約制で、1点あたり数百〜1,000円台のことが多く、正規の処分方法なので安心です。ただし搬出は自分で行う必要があります。

リサイクルショップに持ち込む

状態の良い家具や小型家電は、リサイクルショップへの持込で早く片付くことがあります。店舗によっては無料引取や買取になることもありますが、車が必要で、大型家具は受け入れ不可のことも多いです。

フリマアプリで売る

少しでも現金化したい場合は、フリマアプリも選択肢です。ただし、梱包・発送の手間や送料、売れ残りリスクがあります。前の人の残置物を勝手に出品することは、当然ながら違法です。

家電リサイクル法の対象品は専用処理

冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコンの4品目は、家電リサイクル法に従った処分が必要です。市区町村や家電量販店、指定引取場所で手続きします。

処分場への直接持ち込み

大量の不用品がある場合は、処分場への直接持ち込みが有効です。1m³あたり1,000〜2,000円台の自治体も多く、軽トラックなどに積んで持ち込むと一気に片付きます。ただし、車両と積み下ろしの人手が必要です。

自分で処分するのに向かないケース

- 前の人の所有物が混ざっている

- 物量が多く、1〜2部屋では収まらない

- 階段4階以上の搬出

- 大型家電が複数ある

- 解体前で、期限が迫っている

- 高齢の親の家で判断が難しい

片付け業者に依頼すべきケース

退去・引き渡しの期限が迫っている場合

退去や引き渡しの期日が決まっているケースでは、自治体の粗大ごみやフリマ出品では間に合わないことがあります。短期間で確実に片付けるには、専門業者の一括撤去が向いています。

物量が多い場合

1〜2部屋を超える量の残置物がある場合、自力での搬出は現実的ではありません。押入れや納戸、物置の中には、見た目以上の量が詰まっていることが多く、結果的に2tトラック数台分になることもあります。

高齢の親の家で判断が難しい場合

高齢の親の家では、「何を残し、何を処分するか」の判断が難しく、家族だけで進めると後から不満が出やすい部分です。親を説得しながら片付けたい場合は、

物屋敷化した実家の片付けと親の説得方法の記事が参考になります。

相続した空き家で家財が丸ごと残っている場合

相続した空き家は、生活していた当時のまま家財が残っていることが多く、遠方から何度も通って片付けるのは現実的ではありません。一括撤去と合わせて、相続人間の合意形成も必要になります。

解体前の建物やゴミ屋敷の場合

解体前の家や、床が見えないほど物が積み上がった物屋敷・ゴミ屋敷では、自力での片付けは危険です。

アパート退去時のゴミ屋敷片付けや

戸建てゴミ屋敷の片付け費用も参考にしながら、プロに相談するのがおすすめです。

失敗しない残置物撤去業者選び

残置物撤去の料金や仕上がりは、業者によって大きく差が出ます。許可の有無や見積もり方法、作業人員の明記、追加料金の扱いなどを確認しないまま依頼すると、数万円〜数十万円の差につながることもあります。

産業廃棄物収集運搬の許可を確認する

まず確認すべきは、産業廃棄物収集運搬業の許可の有無です。許可がない業者は、不法投棄や引き取り拒否などのリスクが高く、依頼者に迷惑が及ぶ可能性があります。

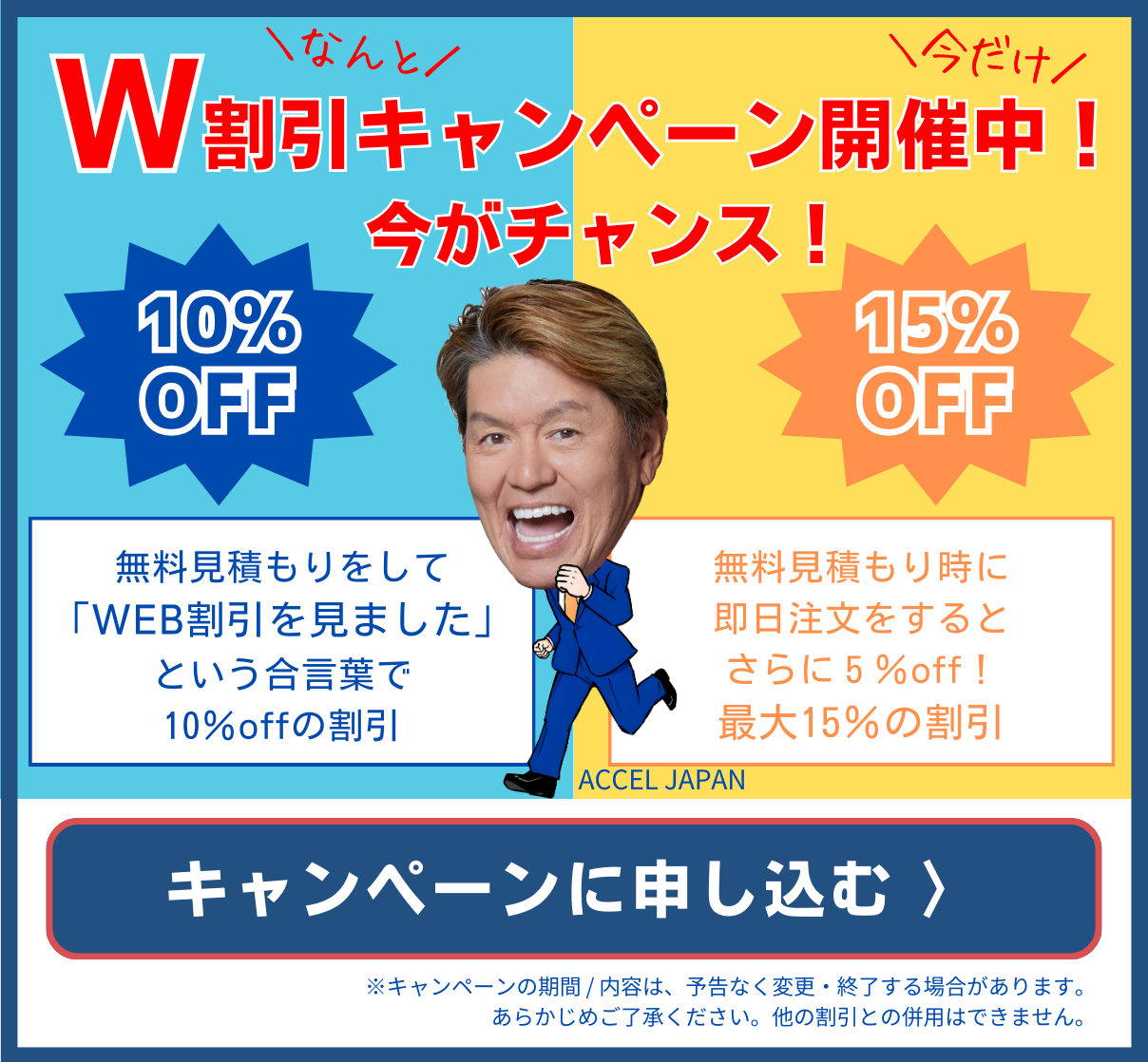

見積もりは写真と物量ベースで

物量(m³やトラック台数)で見積もりを出す業者は、料金の根拠が分かりやすく、追加請求も起こりにくい傾向があります。現場写真を送って事前に概算を出してもらえると安心です。

ただし、正確に見積もりを出したい場合は、現地見積もりをするのが鉄則です。

作業人員と作業時間の明記

見積書に作業人数と作業時間が書かれているかも重要です。「何人で」「どのくらいの時間で」終わるのかが分からないと、当日のトラブルの元になります。

残置物と不用品の違いを説明できるか

「残置物」と「不用品」の違いを説明できる業者は、法律的な理解があるといえます。所有権や処分権を理解していない業者は、後からトラブルを引き起こしやすいので注意が必要です。

追加料金の基準が明確か

階段3階以上、駐車不可、大型家具の分解、特殊品の有無など、どんな条件で追加料金が発生するのかを事前に説明してくれる業者を選びましょう。

処分先を説明できるか

どこの処分場や中間処理場を利用しているかを説明できる業者は、処理フローが透明で信頼度が高いといえます。不法投棄のリスクも低くなります。

相見積もりを嫌がらないか

相見積もりを歓迎する業者は、料金と内容に自信がある証拠です。他社との比較を嫌がる業者は、追加料金や作業内容に不安が残ることがあります。

写真だけで簡単見積もりできるか

最近は、スマホで撮った写真だけで概算見積もりを出せる業者が増えています。退去や売却の準備で時間がないときにも便利です。悪徳業者の見分け方や優良業者のポイントについて詳しく知りたい方は、

残置物撤去業者を選ぶ7つのポイントを解説した記事も参考になります。

よくある質問

- Q. 残置物とは何ですか?

- A. 前の所有者や入居者が残した家具や家電などの動産を指します。設備とは異なり、勝手に処分すると所有権侵害となる可能性があります。

- Q. 残置物は誰の所有物ですか?

- A. 売却・退去・相続・解体など、状況によって所有者は変わります。売却時は売主、退去時は入居者、相続時は相続人、解体時は建物所有者が原則となります。

- Q. 残置物を勝手に捨ててもいいですか?

- A. 許可なく処分すると、損害賠償や器物損壊に発展する可能性があります。特に価値のある家財や家電は注意が必要です。

- Q. 残置物を処分する費用は誰が払いますか?

- A. 原則はその物の所有者が負担します。ただし契約内容や特別な合意によって、オーナーや相続人が負担する場合もあります。詳しくは

残置物撤去費用と民法改正の解説記事も参考にしてください。 - Q. 残置物と設備の違いは何ですか?

- A. 設備は建物の一部でオーナーに修繕義務があります。残置物は前の人が残した動産で、所有者は前所有者や前入居者です。

- Q. 残置物の撤去費用はどれくらいですか?

- A. 物量や間取りによりますが、1Kで3万〜8万円、一軒家で20万〜50万円以上が目安です。

戸建ての詳細な費用事例も参考になります。 - Q. 残置物を自分で処分できますか?

- A. 自分の所有物であれば自治体回収や持ち込みなどで処分できます。他人の所有物は勝手に処分できません。

残置物処分の4つの方法をまとめた記事もあわせてご覧ください。 - Q. 実家の残置物はどう片付ければいいですか?

- A. 高齢の親の家は、必要な物と不要な物の判断が難しいことが多いです。親と相談しながら進めるか、

物屋敷化した実家の片付けと説得方法の記事のように、実家片付けに慣れた事例を参考にするのがおすすめです。

庭や外回りの片付けでは

実家の庭片付けと業者比較の記事も役立ちます。 - Q. 解体前に残置物が残っているとどうなりますか?

- A. 解体費が2〜3倍に増えることがあります。物置や庭石、大型家具が残っていると別途撤去費が必要です。

戸建てゴミ屋敷と解体前片付けの費用事例も参考になります。 - Q. 残置物撤去業者はどう選べばいいですか?

- A. 許可の有無、見積もり方法、追加料金の基準、処分先の説明、相見積もりへの対応などを確認しましょう。

優良残置物撤去業者を選ぶ7つのポイントもチェックしておくと安心です。

まとめ|残置物は“動産”。判断を誤るとトラブルに発展します

残置物とは、前の所有者や入居者が残した動産であり、設備とは異なる扱いになります。所有権や処分権を誤ると、損害賠償や家族間のトラブル、不動産取引のトラブルにつながることもあります。

① 所有者の特定が最優先

売却・退去・相続・解体など、場面によって所有者は変わります。誰の物か分からないまま捨てると、後から大きな問題になります。

民法改正後の残置物の扱いと費用負担を解説した記事もあわせて確認しておくと安心です。

② 物量と相場を把握する

残置物の量は見た目以上に多いことが多く、費用も3万〜50万円以上と幅があります。とくに戸建てや物置がある家では、

戸建て残置物撤去費用の詳細をチェックしておくと、費用の上限がイメージしやすくなります。

③ 判断が難しい・量が多い場合は専門業者へ

退去期限が迫っている、相続した家財が丸ごと残っている、実家が物屋敷化している、庭や物置も含めて片付けたいといった場合は、専門業者の一括撤去が現実的です。

実家や親の家に関しては

実家の物屋敷化を片付ける記事や

実家の庭片付けと業者比較の記事、

賃貸や退去に関しては

アパート・マンションの残置物撤去費用や

退去・引っ越し時の残置物撤去費用も参考になります。

まずは写真を送るだけでOK|無料見積もり

ドクターエコでは、残置物の量を写真だけで概算できます。

- スマホで部屋や残置物を撮影

- LINEやメールで送信

- その日のうちに概算見積もりを回答

「どこから手をつければいいか分からない」「他人の物も混ざっていて不安」という段階でも構いません。実家や相続物件、退去前のマンション、解体前の戸建てまで、状況に合わせて最適なプランをご提案します。