いきなりですが、9年前までは「日本のゴミの埋立地(最終処分場)はあと20年で満杯になり、日本ではゴミを捨てられなくなる」って言われていたのを知っていますか?

9年前の記事はこちら↓

更に今、それまで日本のゴミを資源として輸入していた国が、使えないからという理由で、ぞくぞくと輸入を禁止しています。

普通に考えれば、もっと最終処理場の残余年数は短くなっているはずなのですが、なんと伸びているのです。

なぜ、そんなことが起きているのでしょうか?

日本の最終処分場の進展と現状

2019年には、環境省が発表したデータによれば、日本全国のゴミの埋立地が2040年までに満杯になると予測されていました。その後、2025年を迎え、どのような進展があったのでしょうか?

2025年の最終処分場の残余年数

最終処分場の残余年数は依然として厳しい状況です。しかし、環境省によると、2025年現在の最終処分場の残余年数は約23.4年となっており、残余年数約20年と言われていた9年前から、更に伸びています。

9年消費したにも関わらず、5年伸びているわけですから、実質的には14年の延長に成功しています。

それでは、この9年間の間に何があったのでしょうか?

9年で14年分も改善した理由

近年では、より多くのリサイクル技術の進展や、廃棄物の削減政策が強化されています。特に、プラスチックの化学的リサイクル技術や廃棄物の再利用率の向上が進んでおり、これによって再利用可能なゴミの比率が増加しています。

そもそも、日本って世界的にみてもゴミを出すのが少ない国だというのもあります→世界のごみ排出ランキングで日本の今を知る

さらに、政府と企業の協力によって、リサイクル率の向上が見込まれています。

情報元:廃プラスチック有効利用率86.9%(2022年度) – SHIFT-ON

情報元:産業技術総合研究所 – 常温でPETを分解するケミカルリサイクル技術

廃プラスチック輸出規制:2025年の現状

2018年に中国が廃プラスチック輸入を禁止したことで、日本の廃プラスチックの行き場が失われ、他のアジア諸国に輸出されていた状況がありました。2021年にはバーゼル条約も改正され、さらに廃プラスチックの輸出入の規制が、厳しくなってもいます。

輸出入の規制強化で処分も困難に

東南アジア主要国では、バーゼル条約の運用強化と各国制度の見直しにより、2025年時点で廃プラスチック輸入の選択肢がさらに縮小しています。国別の一次ソースは以下のとおり。

タイ:2025年に輸入全面禁止を実施

内閣方針にもとづく段階的縮小を経て、2025年にプラ廃棄物の輸入を原則禁止。国際報道でも施行が確認されています。

- 情報元(制度経緯):US-ASEAN Business Council:2025年全面禁止の方針

- 情報元(施行報道):The Guardian:2025年1月の輸入禁止施行

マレーシア:2025年7月1日からSIRIM一元管理+厳格許可制

2025年7月1日施行で、廃プラスチック輸入はSIRIM(MITI所管)による検査・許可(COA)が必須に。実務上は多くの案件で実質的な受入ハードルが大幅上昇。

- 情報元(政府リリース):MITIプレスリリース(2025/07/02)

- 情報元(運用資料):SIRIMスライド(2025/05/20)

インドネシア:2025年1月1日からプラ廃棄物の輸入停止(当局確認)

環境林業省の担当局長が2025年1月1日発効の輸入停止を確認。

※同年中盤に原材料等の一部品目で輸入規制の緩和方針が報じられましたが、これは工業用原料の手続見直しであり、スクラップ(廃棄物)の全面解禁ではありません。

- 情報元(当局確認):The Diplomat(環境林業省・廃棄物管理局長コメント)

- 情報元(政策動向):VietnamPlus:輸入停止後のEPR義務化報道

- 参考(別報):Reuters:2025/06 輸入規制緩和の方針(原材料の一部)

ベトナム:輸入スクラップの国家技術規格を2025年に整備(プラ含む)

天然資源環境省(MONRE)が輸入スクラップの国家技術規格(プラスチック等)を公布。輸入は厳格な技術基準に適合し、生産原料としての利用に限定される方向を明確化。

- 情報元(政府公表):MONRE:輸入スクラップの国家技術規格(2025/01/14)

- 情報元(政策背景):SWITCH-Asia「Plastic Policies in Vietnam」(2025)

日本の廃プラスチック削減への対応

2025年日本政府と産業界は、国内循環の強化に軸足を移し、制度・設備・技術の3層で対策を加速しています。

具体的には以下の3つです。

- 「ケミカルリサイクルは商業化済み案件が出始め(2025年開始の年2万t油化など)」

- 「PETの国内循環は制度×ガイドラインで強化」

- 「焼却は高効率化と排ガス対策を同時進行」

詳しくみていきましょう。

① 制度:プラスチック資源循環法の運用と関連政策

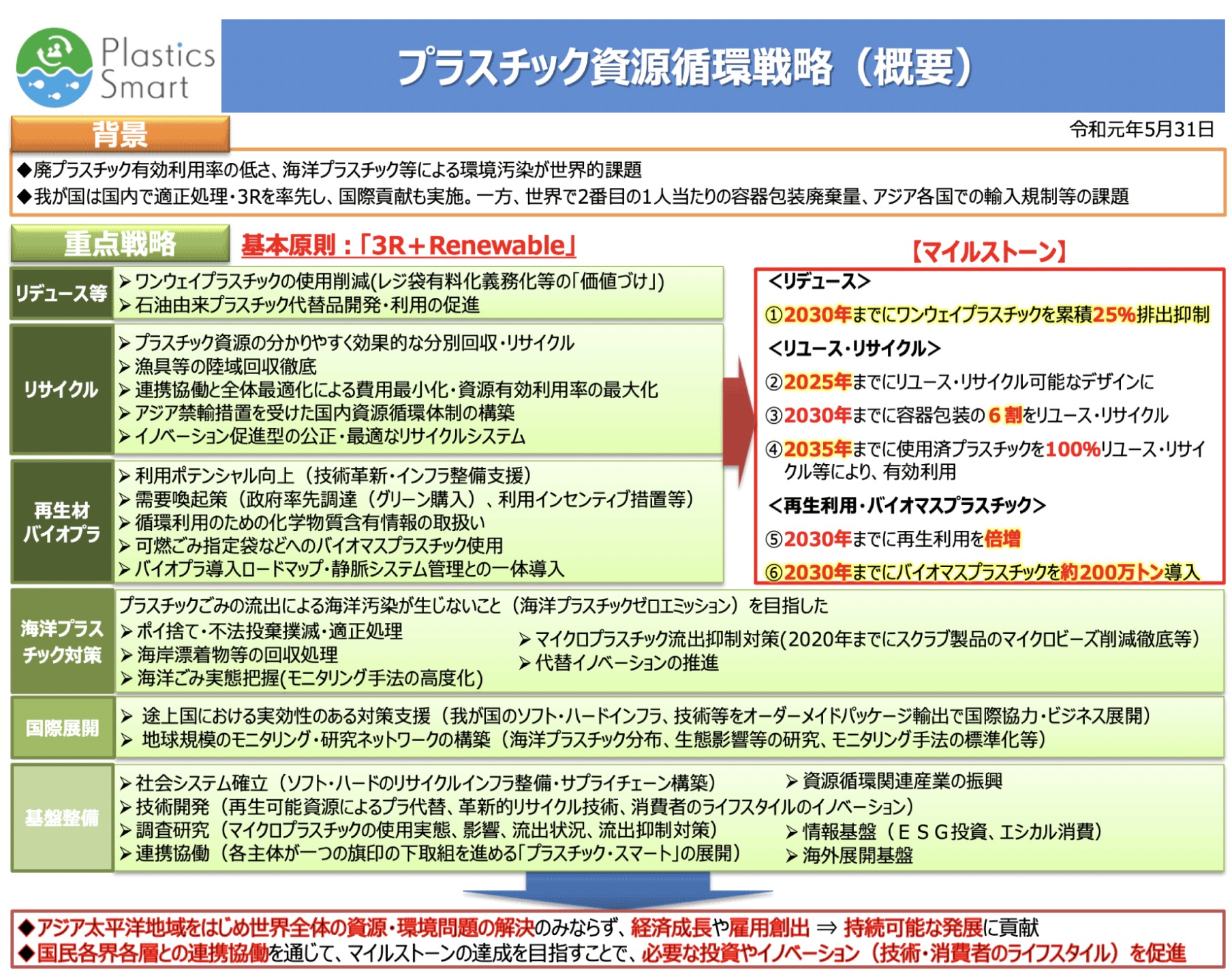

- プラスチック資源循環法(2022施行)の下で、設計段階からの3R+Renewableや事業者の自主設計指針、自治体の分別・回収強化が継続。消費者向け情報や事業者向け手引きが最新化されています。

一次ソース:環境省「プラスチック資源循環」ポータル - 一般廃棄物の最新統計(令和5年度=2023年度)を公表。排出・処理状況、熱回収や最終処分量の推移が更新されています。

一次ソース:環境省 報道発表(2025/03/27) - 廃棄物発電・地域エネルギーの補助事業を2025年度も公募し、熱回収や燃料化設備の導入を後押し。

一次ソース:環境省 補助金公募(2025/05/29) / エネ特ポータル(2025年度)

② 技術・設備:ケミカルリサイクルの商業化と高効率焼却

- 油化プロジェクトの商用開始:経産省審議会資料で、2025年に年2万トン規模の混合廃プラ油化(ケミカルリサイクル)が開始と明記(事業体組成と開始時期を記載)。

一次ソース:経産省 審議会 事務局資料(2025/06/26) - 国内の循環型ケミカルリサイクル:経産省資料ベースの整理では、国内で複数案件が進行し、商用運転済みの計画が複数(有識者機関の2025年まとめ)。

参考:Plastic Journal(2025/08/04、経産省資料に基づく概況) - 焼却の高効率化:発電設備保有は約40%、うち発電効率20%以上は約15%。小規模施設でも高効率化を目指す次世代型システムのR&Dが進行。

一次ソース:環境省 成果発表資料(2025/01/17)

③ ボトルtoボトル(PET)の国内循環の伸長

- PETボトル軽量化と回収・再資源化:業界年次報告で、2004年度比28.4%の軽量化(2023年度)など3Rの進捗を確認。

一次ソース:PETボトルリサイクル推進協議会 年次報告2024 - 国内循環の設計・制度面:指定PET、容器包装リサイクル法、自主設計ガイドラインにより、国内ボトルtoボトルの基盤が維持・強化。

一次ソース:3R推進団体資料(2025/02/20) - 将来見通し:環境省の2025年調査報告では、ボトルtoボトル率を2030年50%→2035年55%→2040年60%へ段階的に高めた場合の再資源化量を試算。

一次ソース:環境省 調査報告(2025/03/31)

④ 海外依存からの転換(状況評価)

OECDの2025年レビューは、日本の廃棄物政策が焼却依存が大きい一方で排ガス対策の高度化でダイオキシン等が低減してきた点を整理。今後は循環利用の更なる高度化(マテリアル・ケミカル)の拡大が課題と示唆しています。

一次ソース:OECD環境保全成果レビュー(2025)仮訳概要

企業の取り組みと進展:2025年の状況

企業は、リサイクル率向上や代替素材の導入に取り組んでいます。特に注目されるのは、エビアンやユニクロ、スターバックスなどの大手企業が行っている取り組みです。

エビアンの進展

エビアンは、2025年までに100%リサイクルプラスチック(rPET)ボトルの使用を目指していました。2025年時点で、エビアンは予定通り、米国市場でrPET製ボトル100%を実現しました。また、他の地域でも同様の取り組みが進んでおり、サステナブルな製品のラインアップが拡充しています。

コカ・コーラ ボトラーズジャパン(CCBJI):100%リサイクルPETの拡大と「ボトル to ボトル」

主力製品を含む多数銘柄で100%リサイクルPETボトルを展開し、店頭での「ボトル to ボトル」を前進。2025年統合報告では100%リサイクルPET/ラベルレスの販売促進を明記。

- 情報元:CCBJI|Design(Bottle to Bottle・100% rPETの導入状況)

- 情報元:CCBJH|Integrated Report 2025(100% rPET・ラベルレス推進を記載)

サントリー(清涼飲料):2030年「サステナブルPET100%」目標に向けた2025年の進捗

2030年までにPETボトルをサステナブル素材100%(再生材・植物由来)にする目標を掲げ、2025年までに各地域で再生材比率50%などのマイルストーンを提示。資源循環ページで取り組みを更新。

花王(Kao):リフィル普及と樹脂使用量削減の実装

生活製品で先行する詰め替え(リフィル)を拡大。2023年末時点で423品目のリフィルを展開し、内容物の粘度やボトル形状に合わせたパック最適化で樹脂使用量を継続削減。2025年サステナビリティ報告でもゼロウェイスト方針を更新。

ユニクロやH&Mのリサイクル推進

ユニクロは、衣類の回収を強化し、回収された衣料品はリサイクル・リユースされる仕組みを加速しています。

また、H&Mは2013年から、衣料品のリサイクル・リユースを積極的にしていましたが、2023年にはLooper Textile Co.という、再利用とリサイクルを促進するための会社を創設しています。

プラスチックの削減:政策と技術革新

2035年に向けて、日本国内で進められている政策や技術革新の進捗を見てみましょう。

日本での政策の強化

2020年に施行されたレジ袋の有料化に続き、2025年以降はさらに厳しい規制が追加される見込みです。また、プラスチック製品の使用禁止やリサイクル義務化が進み、企業へのプレッシャーが強化されています。

特に、プラスチック製品の削減に向けた規制が強化される中で、環境省は「使い捨てプラスチック削減のための指針」を発表しており、2035年には使用済プラスチックを100%リサイクルにより有効利用することを目標としています。

他の詳しい政策は環境省のページで確認できます。

新技術の導入

参照ページ:複合素材プラスチックを循環利用するケミカルリサイクルの新たな技術(国立研究開発法人産業技術総合研究所)

2025年現在、プラスチックを化学的にリサイクルする技術が商業化され、プラスチック廃棄物を再利用する方法が増えています。特に、化学リサイクル(ケミカルリサイクル)の技術が進化しており、プラスチックを高効率に再利用できる技術が導入されています。

国立研究開発法人の産業技術総合研究所では、プラスチックを常温で分解し、再利用するための技術開発が進んでおり、これによりリサイクル率が劇的に向上し、廃プラスチックの削減が期待されています。化学リサイクル技術の商業化は、2030年に向けてさらに加速すると見込まれています。

私たちにできること:ゴミ削減の意識改革

個人レベルでも、廃プラスチック削減に向けた取り組みは欠かせません。2025年から始められる取り組みを紹介します。

5Rを「毎日のルール」にする

Refuse(断る)/Reduce(減らす)/Reuse(繰り返す)/Repair(直す)/Recycle(再生)を生活の基準に。特に過剰包装を避け、長く使えるものを選ぶだけで、家庭ごみは着実に減ります。

- 買う前に「本当に必要か?」を一呼吸。

- 使い捨てから、詰め替え・リフィル・リユース容器へ。

- 分別は「迷ったら自治体ルールを再確認」。

5Rができたら18Rまで試してみましょう。

行動を広げるなら最新18Rで「減らす・繰り返す・循環させる」を一気に強化

2. 家庭で今すぐできる:食品ロスから着手

まずは“出さない”が近道。食品ロスの解決4ステップで「最初からゴミを生まない」を実践し、週1回の食べきりデーや買いすぎ防止を定着させましょう。

- 献立は「家にある食材」起点で計画する。

- 賞味・消費期限を見える化(冷蔵庫の“前出し”運用)。

- 家庭用生ごみ処理機/ベランダ堆肥化で「燃えるごみ」を削減。

情報元:環境省|食品ロス削減の取組

3. 地域・職場で広げる:共通ルールと仕組みづくり

自治会やオフィス単位で、回収ボックスやマイボトル導入、リユース容器の共同利用など、“仕組み”で続けられる環境を整えます。生活全体を見直すアイデアは下記も参考に。

ドクターエコのような地域にあるリサイクルや再資源化してくれる業者に片付けてもらうのも手です。

特に引っ越しや退去の時に知っておくと得なのがこちら:保険・賃貸・退去時の「片付け費用と正しい進め方」

日本の各地域での取り組み

地域コミュニティでも、ゴミの分別やリサイクルが徹底され、家庭や企業でのプラスチックごみ削減が進んでいます。例えば、家庭用ゴミ処理機や堆肥化システムの導入が増加し、食品廃棄物の削減が進んでいます。

自治体主導で「廃棄物ゼロキャンペーン」や「エコバック普及運動」などが行われ、地域全体で持続可能なゴミ削減に向けた意識が高まっています。

例えば、こんな取り組みが行われています。

東京都:サーキュラー実装支援を拡充(補助事業の公募・2025年5月)

東京都と環境公社が、プラスチック削減・水平リサイクル等の社会実装を支援する補助事業の公募を2025年に実施。対象をビン・缶・紙・衣類等にも拡大し、地域密着の削減施策を後押し。

情報元:東京都「サーキュラーエコノミーの実現に向けた社会実装化事業」公募(2025/05/15)

東京都:給水機「Tokyo Water Drinking Station」約900カ所(周知強化・2025年7月)

都内の駅・公園等に設置されたマイボトル向け給水機(DS)約900カ所の利用を呼びかけ。ペットボトル代替の行動変容を促進。

情報元:広報東京都「DSを活用して熱中症対策を!」(2025/07/01公開)

東京都:プラ資源循環に向けた社会実装・事業拡大(2025年7月)

2R(リデュース・リユース)やボトルtoボトル等の水平リサイクルを後押しする都の支援メニューを2025年に案内。

情報元:東京都環境局「プラスチック資源循環に向けた…社会実装・事業拡大」(2025/07/07)

東京都(選定事例):使い捨て容器→リユース容器へ(2025年9月)

東京都の社会実装化事業の選定結果として、業務用洗剤容器のリユース化・回収スキーム等の案件を公表。

情報元:東京都「社会実装化事業 選定結果」(2025/09/11)

新宿区:資源プラスチック一括回収の全区展開(実績・2025年公表)

新宿区は容器包装+製品プラスチックの「資源プラスチック」一括回収を全域で実施。2025年公表資料で進捗・ごみ量の減少を周知。

- 情報元:新宿区「3R推進行動計画(各団体の目標と取組)」更新(2025/06/01)

- 情報元(概要PDF):新宿区 第三次環境基本計画(改定)

- 情報元(統計・広報):広報新宿 令和7年7月25日号(ごみ量減少の実績)

- 情報元(技術・回収体制資料):容器包装リサイクル協会:新宿区の概要資料(2025/02/21)

文京区:プラ削減・気候適応に関する協定(2025年7月)

文京区はプラスチックごみ削減とマイボトル普及を含む協定を2025年に締結(給水機設置等の行動変容を促す枠組み)。

大阪市:万博会場に給水機を設置しマイボトル促進(2025年6月開始)

大阪市水道局は「おおさかマイボトルパートナーズ」有志と連携し、大阪・関西万博(2025)会場内に給水機を設置。来場者のマイボトル利用を促し、使い捨てペットボトル削減を図っています。

情報元:大阪市水道局「万博内に給水機を設置」(2025/06/03)

札幌市:レジ袋削減の実証実験(2025年2–3月)

指定ごみ袋を1枚販売してレジ袋代替として活用する実験を市内量販店で実施。レジ袋削減効果を検証しています。

情報元(市公式):「指定ごみ袋を活用したレジ袋削減の実証実験」実施結果

参考(事業連携発表):イオン北海道の実証参加告知(2025/02/26)

横浜市:コンビニ横断のプラ削減キャンペーン(2025年9月開始)

横浜市とローソンが連携し、「GO GREEN プラチャレンジ at ローソン」を開始。買い物行動の場で使い捨てプラスチック削減を訴求する実店舗キャンペーンです。

情報元:横浜市脱炭素・GREEN×EXPO推進局脱炭素ライフスタイル推進課(2025/09/19)

川崎市:プラスチック回収・ケミカルリサイクル実証(2025年)

川崎市は2025年に、プラ収納ケースの回収・リサイクル実証や、海洋プラのリサイクル実証の表彰など、資源循環の実装を強化。

未来に向けての展望

2019年から2025年にかけて、日本の廃プラスチック問題は確実に進展していますが、まだ解決には時間がかかります。個人の意識改革と企業、政府の連携によるリサイクルの促進と廃プラスチックの削減は今後の課題です。2030年を見据え、さらなる取り組みが求められるでしょう。

よくある質問

- 「最終処分場」とは何ですか?中間処理場との違いは?

- 最終処分場は埋立や遮断により最終的に廃棄物を処分する施設です。破砕・圧縮・選別・溶融・リサイクルなどを行う中間処理場と役割が異なり、最終処分場に入る量を減らすために前段で徹底した分別・資源化が行われます。

- 安定型・管理型・遮断型の違いは?

- 安定型は性状が安定した廃棄物のみを対象(例:がれき・ガラス等)。管理型は浸出水処理や遮水構造を備え、幅広い一般・産業廃棄物に対応。遮断型は有害性の高いものを外部環境から完全に遮断する構造で、受入要件が最も厳格です。

- 「残余年数」とは?どう計算されますか?

- 現時点の残存埋立容量(m³)を、直近の受入実績に基づく年間埋立量(m³/年)で割って算出します。容量の増設や受入量の変動で毎年上下します。

- 残余年数が突然縮む/延びる主な要因は?

- 縮む要因:受入量増(災害廃棄物・建設系増)、前処理不足で嵩む、想定外の混入。延びる要因:資源化率の改善、減量化(破砕・圧縮・溶融の強化)、容量の拡張、広域連携による搬入平準化。

- 自治体発表の残余年数はどのくらいの頻度で更新されますか?

- 多くは年次または四半期で更新されます。最新値の確認には自治体の環境部局・清掃事業部の公表資料を参照してください。

- 残余年数とごみ分別(特にプラスチック)はどのように関係しますか?

- プラスチックの資源化が進むほど可燃・埋立に回る量が減り、最終処分場の延命に直結します。逆に汚れや異物混入で資源化不能になると、焼却残さや埋立量が増え残余年数を圧迫します。

- 「容器包装プラ」と「製品プラ」の違いは?どちらを出すの?

- 容器包装プラ=商品を入れる・包む目的のプラ、製品プラ=それ自体が製品のプラです。自治体により回収範囲が異なるため、分別表で「資源プラ(容器包装/製品)」の対象を確認してください。

- マテリアル・ケミカル・サーマル(エネルギー)リサイクルの違いは?

- マテリアル=素材として再生(例:PETからPET)。ケミカル=分解・油化等で原料に戻す。サーマル=燃料として熱回収。残余年数の観点では、マテリアルやケミカルの拡大が埋立抑制により有効です。

- PETボトルはなぜ別系統で集めるの?

- PETは同質・高純度で循環しやすく、ボトルtoボトル等の高付加価値ループが成立します。混入すると価値が落ち、他のプラも含め資源化率が低下します。

- プラ資源として出す前の「汚れ基準」は?

- 目安は「軽くすすいで水気を切る」。食品残渣がこびりつく、油でベタつく、異素材が多い場合は資源化の妨げになります。無理に洗うより、判断に迷う品は自治体指示に従ってください。

- 事業者が最終処分への影響を減らす実務ポイントは?

- ①現場での分別設計(可燃・不燃・資源・危険物) ②プラ・紙・金属・木の資源化ルート確保 ③圧縮・減容機の活用 ④中間処理先の選定(歩留まり・減量実績) ⑤排出データの見える化で改善PDCAを回す、など。

- 最終処分場が逼迫している地域でも、広域で受け入れてもらえますか?

- 災害時・逼迫時には広域連携が検討されますが、受入要件・輸送条件・費用が伴います。平時から複線ルート(複数の中間処理・最終処分先)を確保しておくとリスク分散になります。

- 中間処理を通しても埋立に回る割合は把握できますか?

- 委託契約とマニフェスト(電子/紙)で「最終処分終了」までのフローを確認できます。中間処理後の残渣量や資源化率は、委託先に実績値の提示を求めると管理が精緻化します。

- プラスチックのケミカルリサイクルは実務で増えていますか?

- 適正な前処理・選別と品質確保が条件ですが、近年は補完ルートとして導入が進んでいます。対象範囲・運用は地域と受入能力によって異なります。

- 家庭・オフィスで今日からできるプラ削減のコツは?

- リフィル・量り売りの活用、使い捨てカトラリー辞退、ラベル・キャップを外す、無色透明材の優先、汚れはさっと洗って乾燥、異素材は可能な範囲で分離。小さな積み重ねが残余年数の延命に効きます。

- 大量の混合ごみ(引越し・撤去)でも資源化できますか?

- 可能です。現地での一次選別→中間処理での二次選別により資源化比率を最大化します。スケジュールや車両手配を含めた計画は、残置物撤去サービスにご相談ください。

- 費用は何で決まりますか?残余年数の逼迫は価格に影響しますか?

- 物量(m³・重量)・選別難・搬出条件・車両・資源化ルート・最終処分費の市況で決まります。地域の逼迫や輸送距離が伸びると、最終処分費が上昇し見積もりに反映されます。写真でも概算可、正確さ重視なら現地見積もりが確実です。

- 相談・見積もりの依頼は?

- 24時間受付のフォームからどうぞ。最終処分先の方針(資源化優先・残渣最小)も含めてご提案します。無料見積もりのご相談はこちら。