「日本は下水が通っているから安心」

「日本は蛇口を捻れば安全な水が飲めるすごい国」

「日本の水質汚染は改善しつつある」

確かにそうなのですが、

なぜ、東京湾はトイレの匂いがするのか?

なぜ、世界中で水質汚染が進むのか、その根本的な原因を知ってください。

水質汚染の現状と問題がイタイほどわかる動画と画像

具体的にどんな状況になっているのか、国内からアフリカまで5つの例を動画や画像で見ていきましょう。

世界一汚い川と言われるチタルム川

↑2008年、世界銀行が「世界で最も汚染された川」と宣言したことで、水質汚染の深刻さが世界に知られたチタルム川の様子です。

チタルム川はインドネシアの西ジャワ州にある、全長300kmの川です。

強アルカリ性の水

国際環境NGOのグリーンピースは現地で排水サンプル調査を行いました。

多くの川のpH(ペーハー)は7程度と言われている中で、あるサンプルではpH14という高い数値が出ました。

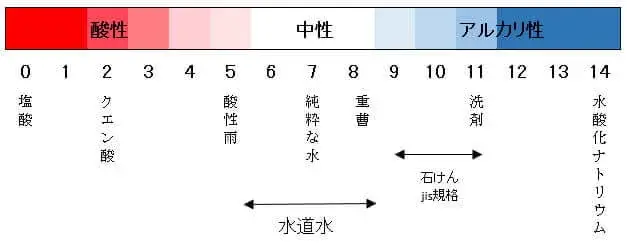

pHは、液体の酸性・中性・アルカリ性を示す数値です。

資料:石鹸百科

pHについてわかりやすく説明した「石鹸百科」の画像を見ると、pH14は強アルカリ性(最も高い度合いのアルカリ性)であることがわかりますね。

pH14という数値は、風呂のカビ取り剤や漂白剤のpH値と同じです。

そして、「強アルカリ性商品を素手で触ると、皮膚にやけどのような炎症を引き起こすことがある」と言われています。

AFP BB NEWSは、

多くの地元住民は疥癬や皮膚炎、また工場からの汚染された空気による呼吸器感染を患っているとされる

と報道。

チタルム川の水質状態は、人間にとっても危険なレベルと考えられます。

ポイ捨てだけじゃない!汚染原因は繊維工場、食品工場の可能性も

資料:Mail Online

資料:Mail Online

繊維工場から排出された染料によって水の色が変わったと言われるチタルム川の様子です。

チタルム川の汚染原因について、上で紹介した調査を行ったグリーンピースは、工場排水の影響力の大きさを指摘しています。

チタルム川付近には2800を超える繊維工場、食品工場があります。

これらの工場が、有毒廃棄物をチタルム川に投棄している可能性があるのです。

科学技術ニュースサイトのScience Xが2012年に取材したところ、現地の米農家が以下のように証言しました。

田んぼを流れる水が赤いのは工場の染料によるもの、色は染料が排出される2時間ごとに変化し、米の品質に影響を及ぼしています

インド・ムンバイ付近の海

↑ムンバイのベルソバビーチの清掃の様子です。

本来足元は砂浜のはずですが、ゴミで埋まっています。

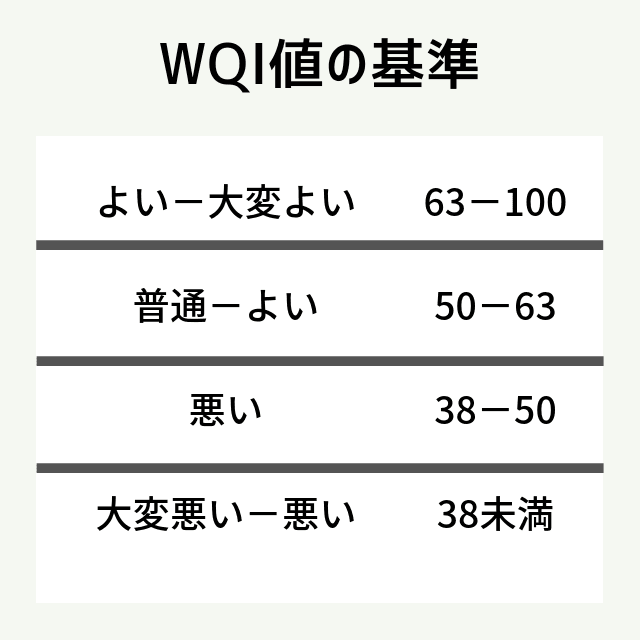

ムンバイを州都に持つマハラシュトラ州の公害防止委員会は、2017年1月から5月にかけてムンバイ付近の海水を採取、WQI(Water Quality Index)という水質指数で海水の汚染度合いを判断しました。

情報元:HindustanTimes

ムンバイの海水のWQI値は44-47が多く、水質がよいとは言えません。

この調査を行ったマハラシュトラ州公害防止委員会の担当者は、インドの新聞社「HindustanTimes」に、汚染の原因をこのように語っています。

3つのビーチに沿ったスラムがゴミの主な発生源である

Stay away from these three beaches in Mumbai, your trash is making the water toxic

ムンバイには、「アジア最大のスラム街」と呼ばれるダラビという地区があります。

いたるところにごみがある、ダラビの様子です。

地上でもこれだけごみの分別がなされておらず、下水や排水システムが整備されているとは言えない状態です。

トイレのニオイがする東京湾

↑レインボーブリッジの下に汚水が放流されています。

2020年の東京五輪では、長距離水泳競技であるオープンウォータースイミング、水泳を含む3種の競技からなるトライアスロンが東京湾で開催される予定です。

2019年8月に競技場予定の東京湾でテストイベントが行われましたが、選手からは

正直臭いです。トイレのような臭さ……

との感想が出るほど、水質が危惧されています。

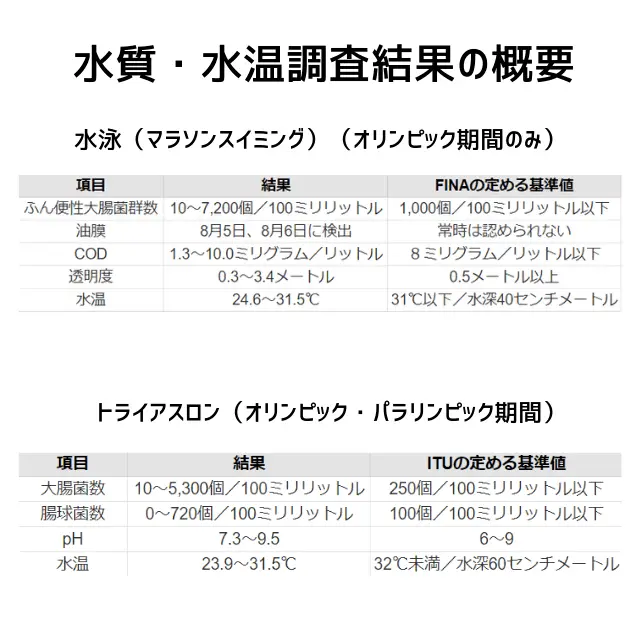

2017年に行われた水質調査では、以下のような結果が出ました。(日本では国土交通省の調査マニュアルに基づいて全国で水質が監視されています→

情報元:お台場海浜公園における水質・水温調査結果について|東京都

国際水泳連盟が定める基準値の最大7倍のふん便性大腸菌群、国際トライアスロン連合が定める基準の最大21倍の大腸菌が検出されたのです。

また、2019年8月17日には、水質の悪化によりパラリンピックトライアスロンW杯の水泳(スイム)が中止になりました。

8月16日午後のサンプルが国際トライアスロン連合が定める基準値上限の2倍を超えたためで、オリンピック・パラリンピックへの影響も懸念されています。

動物や人間の命が脅かされる中国

↑緑、黄、赤、ピンクと、まるでインスタ映えしそうな川の色。

キレイに見えますが、ここの水が生活用水に使われていると思うとゾッとしてしまいます。

このように中国は深刻な水質汚染が起きている国の1つです。

2018年夏、中国東部にある江蘇省(こうそしょう)の洪沢湖(こうたくこ)では魚・カニの大量死が見られました。

↑洪沢湖の水生生物大量死の様子が確認できる動画です。

汚染水が上流の湖に入ったことが原因と言われていますが、詳細はいまだ不明です。

しかし、この洪沢湖の源流である淮河(わいが)でナニが起こっているかを知れば、「原因は明らかである」と考える人がほとんどではないかと思います。

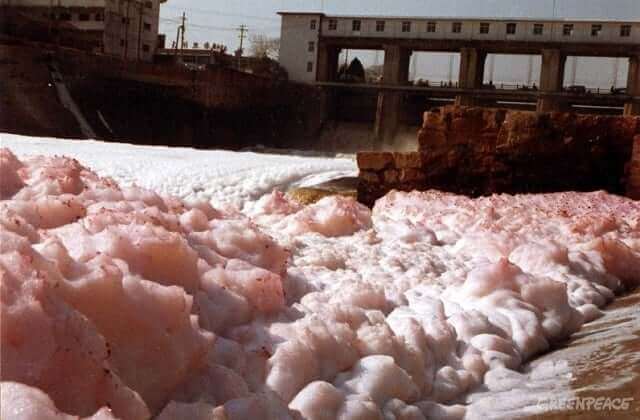

まるでバブルバス!特に汚染のひどい淮河(わいが)

資料:GreenPeace

↑さきほど紹介した洪沢湖(こうたくこ)に流れる淮河(わいが)では、バブルバスのように膨れ上がったピンク色の泡が確認されています。

淮河流域には化学工場をはじめとした産業施設を持つ都市が多く、化学物質によって水質汚染が起きていると考えられています。

そして、2013年に中国疾病予防コントロールセンターは以下のように発表しました。

最も深刻な汚染地域で、消化器がんの発生率が最も高くなった

このことは、中国当局が「環境汚染が原因のがん村の存在を認めた」として各国で報道されています。

それに加えて、ヘブライ大学環境経済学部のアブラハム・エベンスタイン氏の研究では、

水質が1グレード(6グレード中)悪化すると消化器がんの死亡率が9.7%増加すると推定される

という発表も。

淮河周辺地域の水質汚染は、深刻な状態です。

アフリカの汚染水問題

↑生活に必要な水を泥沼から救っている様子。

「汚れた水を主な原因とする下痢で命を落とす乳幼児は年間30万人」とユニセフは発表しています。

下痢は脱水症状を引き起こす可能性があると言われており、日本臨床内科医会でも、下痢の対処法として水分を十分に補給することを勧めています。

ところが、一部の国では水分を補給しようと思ってもその水分が清潔ではなく、別の病原菌や寄生虫に感染するリスクがあります。

栄養状態が悪いことも重なり、下痢で死亡する子供も少なくありません。

水汲みのため、学校にいけない

下痢による乳幼児死亡がよく見られるサハラ以南のアフリカでは、安全な水を求めて子供たちが水くみに出かけなければいけない状態になっています。

資料:ユニセフ

南スーダンで水くみをする10歳と8歳の姉妹です。

彼女たちは最高気温が30℃を超えることもある南スーダンで、毎日4時間を水汲みに費やしています。

1度に運ぶ水は総計20kgにもなることから、幼い子供たちには負担が大きいと言えるでしょう。

そして、本来であれば学校に通う時間を水汲みに充てているため、彼女たちは教育のチャンスを失っています。

アフリカの子供たちは、水質汚染による下痢や感染症といった直接的な被害のほか、教育を受ける機会を逃し、将来の選択肢が少なくなるという間接的な被害を受ける可能性もあるのです。

意外なアレも!水質汚染の原因7つ

深刻な水質汚染には、いくつかの原因があると考えられていまが、ここでは、代表的な6つの原因を紹介します。

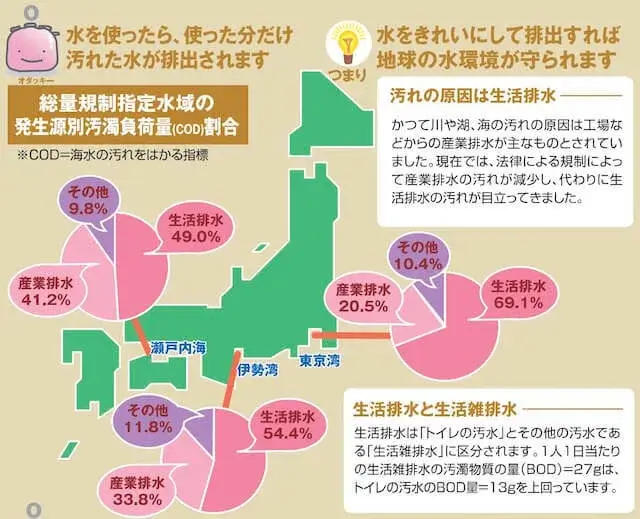

水質汚染の原因は生活排水が50~70%

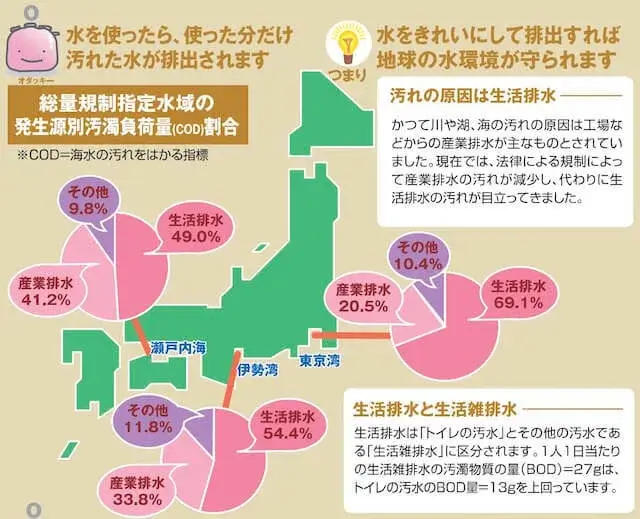

情報元:環境省パンプレットデータ

環境省のデータによれば、川や海、湖が汚れる原因の1番が生活排水であるということです。

少ない瀬戸内海でも41.2%、人口の多い東京では約69.1%が生活排水と大半をしめていることがわかります。

そして、次の事実を知ると、なぜ、東京湾がトイレのニオイがするのか、わかってきます。

生活排水・下水の垂れ流し

2017年のアジアの下水道処理人口普及率を見ると、インドネシアやフィリピン、スリランカ、ベトナムでは整備された下水道を使える人が100人中5人もいないことがわかります。

下水道を使えない場合、汚水をそのまま川や海に流さなければなりません。

当然、汚水に含まれる様々な菌も一緒に川や海に流れるので、水質に影響を与える可能性があります。

そして、「日本は下水道の普及が進んでいるので安心」と思うかもしれませんが、重大な問題を抱えています。

実は東京の下水は東京湾に垂れ流し?

先進国では下水自体は普及していますが、水質汚染に関わる問題はまだ残っています。

例えば、東京湾の水質の悪さは、降雨に対して下水処理システムが追い付かないことと関係しているという説があります。

下水道のタイプは、大まかに合流式・分流式に分けられます。

生活排水、工業排水、雨水を1本の下水管に流し、下水処理施設で浄化して河川に流すタイプ(東京の82%が合流式)

生活排水や工業排水は汚水管へ、雨水は雨水管へと送り、汚水管の水は下水処理施設で浄化して河川に流し、雨水はそのまま河川に流すタイプ

そして、この違いは大きく、下水管が1本の合流式には、デメリットがあります。

それが、降雨によって下水道の処理能力の限界を超えると川や海に下水を処理せずに流すことです。

つまりゲリラ豪雨や台風時の雨が加わると、処理能力に対して処理するべき水量が多くなり、汚水が処理されないまま川や海に流れてしまいます。

この合流式こそが東京湾がトイレのニオイがする、ガンジス川よりも汚いといわれる原因となっています。

↑東京都はなんと82%が合流式(下水管が一本)なのでマンホールが溢れている時は、糞尿、生活排水が流れる下水が溢れている可能性が高いことになります。

産業排水による汚染が20~40%

情報元:環境省パンプレットデータ

情報元:環境省パンプレットデータ

次に多いのが工業や農業からでる産業排水です。

産業排水の問題点は、多くの化学物質や化学薬品などが使われていることです。

わかりやすい例を出すと、四大公害病となる「水俣病」や日本で最初の公害となった「足尾銅山鉱毒事件」も産業排水が原因です。

現在でも工業排水が水質汚染の原因の20~40%であると知ると、何かしらの影響が海や川で起きていると考えられます。

そして産業汚染の一部となる「農業における農薬・化学肥料による汚染」も大きな被害をもたらしています。

農薬や化学肥料による汚染

農薬や化学肥料に含まれる窒素、リンはあまり農作物に吸収されないと言われています。

では、吸収されなかった農薬はどこに行くかというと、土壌に浸透し、土壌から水分と一緒に川や湖、海に流れ出るのが一般的です。

FAO(国連食糧農業機関)は2018年に「農業起源の汚染物質が世界の水質悪化の重大要因」と指摘する報告書を公表。

報告書では、

- 無機肥料の使用量増加

- 農薬販売量増加

- 糞尿、餌の食べ残し

また、カナダの慈善団体であるSDWF(安全な飲料水財団)は、

世界中で1000を超える農薬が使用されており、古くて安価な農薬の一部は何年も土壌・水に残る。

と解説しています。

土壌汚染が環境に与える影響が深刻すぎた…増え続ける原因と私たちにできる対策5つ>

そして、他にどのようなものがあるかというと、直接排水が原因ではない汚染です。

工場・自動車からの排気ガス

そして、排水ではないものの、雨や雲に溶け込み水質汚染をもたらしているのが工場や自動車から出る排気ガス・大気汚染物質です。

大気汚染物質は空気中で雲や雨に混ざり込み、、酸性雨をもたらします。

そして、その酸性雨は地上に降り注ぐと川や湖、海そして土壌に溶け込み、森林をからしたり、魚を死滅させたりしてしまっています。

私たちが使うスマートフォンを作る工場や日常で乗る車から排気される大気汚染物質が、地球のどこかで水質汚染を引き起こしてしまっていることは間違いないでしょう。

【2019】酸性雨は日本でも降っている!?生態系に及ぼす影響と5つ対策・取組 >

レジ袋が原因で海底がヘドロ化

資料:産経新聞

大阪サミットを控えた2018年11月、大阪湾に沈んだレジ袋が回収されていく様子です。

近畿を中心とした12自治体で構成される関西広域連合が大阪湾のプラスチックゴミの調査を行ったところ、大阪湾にはレジ袋が約300万枚沈んでいることがわかりました。

レジ袋が海底に溜まると、海底にいる微生物はレジ袋に覆われてしまい、本来必要な酸素・栄養を受け取ることが難しくなります。

酸素不足、栄養不足に陥った海底の微生物たちの死亡率は上がり、海底がヘドロ化するという問題も起きています。

日本でもレジ袋廃止!すでに有料化・撤廃した海外10ヶ国での事例 デメリットよりもメリットが凄かった… >

プラスチックゴミ(マイクロプラスチック)

資料:WWF

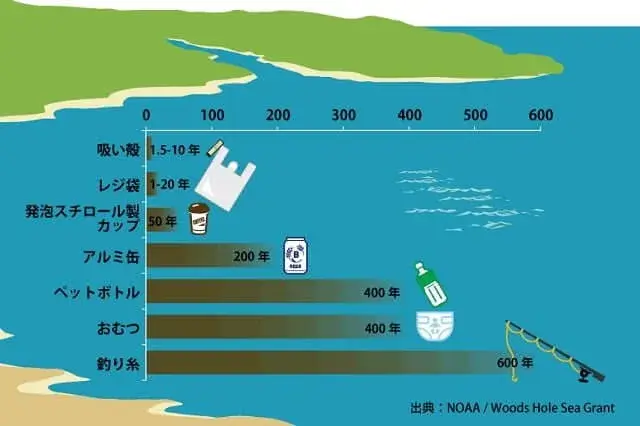

↑海洋ゴミが自然分解されるまでの年数ですが、アルミ缶以外はすべてプラスチックが主成分です。

私たちが日々何の気なしに買って捨てているペットボトルですら、自然分解には400年もの時間がかかることにびっくりしませんか?

しかも、世界のペットボトル容器量は2017年の時点で年間4800億本、1秒に2万本が消費されており、量の多さも懸念されています。

分解されないまま海に漂うプラスチックは少しずつ小さな破片になり、鳥や鯨、魚が間違って食べてしまうことがあります。

国際連合がプラスチックごみについて解説した動画では、1羽の鳥から234個ものプラスチック破片が出てきた様子が紹介されています。

日本も原因?マイクロプラスチックが人体に悪影響?危険な理由は残留性有機汚染物質…>

日焼け止めに含まれる有害成分

日焼け止めによってサンゴの白化が加速したという研究結果が出た、ハワイのサンゴの様子です。

2015年、日焼け止めに含まれるオキシベンゾンがサンゴの白化を加速するとという研究結果が発表されました。

白化とはサンゴと共生していた藻がサンゴから抜け出す現象で、そのまま藻が戻らないとサンゴは死滅します。

オキシベンゾンは日本国内で販売されている日焼け止めにもよく見られるありふれた成分ですが、サンゴやその他の海洋生物の遺伝子の損傷、生殖機能への悪影響が指摘されています。

また、2018年には香港浸会大学が、香港の海水と日焼け止めの関連性についての研究発表を行いました。

研究者のケルビン・レオン氏は、以下のように述べました。

香港付近の海、養殖場の魚、エビ、イガイから日焼け止めに使用されている7種類の科学物質が「大量に」検出された。

食物連鎖に沿って人間にまで達するこれらの汚染物質の影響と、人間の生殖能力に対する長期的影響を無視することはできない。

人間が使った日焼け止めで、人間が影響を受ける危険性もゼロではありません。

日本が取り組む水質汚染対策3つ

日本が公害問題に取り組み始めた1970年代から、水質汚染に対しても本格的な対策が取られるようになりました。

ここでは、日本国内で行われている基本の水質汚染対策と、これから世界の水環境を支える可能性がある水質汚染対策技術を見てみましょう。

水質汚濁防止法

日本の水質汚染対策の基本となっているのが、1970年に制定された水質汚濁防止法。(わりと最近であることに驚く人も多いのではないでしょうか?)

すべての公共用水域を対象に産業排水を規制する法律です。

事業者は排出水の濃度測定、結果の記録保存などを行わなければならず、違反した場合は懲役もしくは罰金が課されます。

全国一律の排水基準があるほか、都道府県条例でさらに厳しい排出基準を設けることも可能です。

資料:環境省

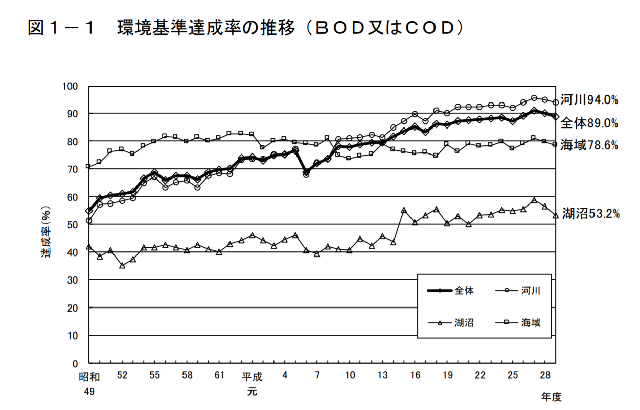

↑1974年から2011年までの環境基準(人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準)達成率の推移グラフです。

図のタイトルにあるBODとCODについて

- BODは河川の基準

- CODは海域や湖沼の基準

という意味です。

ただし、東京湾などの現状を考えると十分キレイな水質とは言えないのが現状です。

五感で環境チェック

五感で環境をチェックするモニターを募集している島根県にある宍道湖(しんじこ)の様子です。

湖や沼は海と違って閉鎖されていて、汚染物質が蓄積しやすいと言われています。

「海や川と同じ環境基準で規制しても効果が十分に見られない」

と政府は判断し、1984年に湖沼水質保全特別措置法が制定されました。

この法律では水質保全が特に必要な11の湖沼が指定されたのですが、島根県では宍道湖と中海(なかうみ)が指定湖沼となりました。

そして、この宍道湖と中海では法律に基づいた規制のほかに、環境モニターを募集しているのが特徴です。

環境モニターとは、見る、聞く、触れる、臭う、味わうという五感を利用して湖沼の状態をチェックしてもらうというものです。

対象者は島根県内在住者に限っており、全14か所の調査地点のうち1か所で、パンフレットに沿って調査を行い、報告します。

地域住民が参加することで、環境問題への関心を高められるメリットも十分に考えられる方法です。

石油から植物油代替素材の開発

資料:カネカ

↑見た目は一般的なプラスチック製品と変わりませんが、実は植物由来でできており、自然に還るプラスチックです。

日本で開発された生分解性プラスチックを使った商品です。

この生分解性プラスチックのスゴイところは、「生ごみと同じ程度の速度で分解される」というメリットがある点です。

画像で紹介したカネカ社の海水中でも分解される「カネカ生分解性ポリマーPHBH」は、セブンイレブンで試験的に導入されたほか、大手化粧品メーカーの資生堂との化粧品容器の共同開発にも用いられています。

ただ、製品によっては

「熱を加えないと分解しない」

「海洋では分解しない」

など課題もあり、まだ発展途上の技術でもあります。

【2019】日本のリサイクルの現状がヤバい!プラスチックゴミの問題点「ペットボトルは燃やしてもリサイクル!?」 >

世界が取り組む画期的な水質汚染対策4つ

世界でも、様々な水質汚染対策が行われています。

政策、市民活動、技術という観点から、4種類の水質汚染対策を見てみましょう。

罰則や監視カメラで汚染を防止

インドネシア・チタルム川の清掃、付近監視のために派遣された軍人たちの様子です。

インドネシアでは、チタルム川の深刻な汚染を受けて5000人超の人員を投下しました。

チタルム川の清掃に加え、不法投棄の見張り、監視カメラの設置などで工場排水の不法な垂れ流しを防止する政策を実施しています。

同じように中国も水質汚濁防止法を制定し、以下の内容で不法投棄を厳しく管理し始めました。

- 地方自治体には四半期に一度、飲料水の水質に関する情報公開を義務付け

- 基準を満たさない飲料水供給業者は、最高20万元(日本円で300万円程度)の罰金が科されるほか、是正が見られるまでは操業停止

- 特定の飲料水源地域に下水出口を建設した場合、最高100万元(日本円で1500万円程度)の罰金

日焼け止め禁止でサンゴ礁を保護

「日焼け止めがサンゴ礁や生態系に影響を与える可能性がある」という研究結果を受けて、いくつかの国で特定成分を含む日焼け止めの販売や流通を禁止する法律が成立しました。

最も有名なのは、2018年7月3日に成立したハワイの「サンスクリーン法」です。

2021年に施行予定で、オキシベンゾン、オクチノキサートが含まれる市販の日焼け止めの販売・流通が禁止されます。

スキューバーダイビングの聖地としても有名なパラオでも10種類の化学成分を含む日焼け止めを全面禁止する法律が、2020年から施行されます。

ハワイは使用や持ち込みを禁止していませんが、パラオは対象の日焼け止めを旅行者が持ち込むことも禁止しています。

違反者には最高1000ドル(日本円にして約11万円)の罰金が科されますので、注意してくださいね。

ロボットウナギが水質汚染を防ぐ

ウナギのような形をした水質汚染対策ロボット「Envirobot」が実際に動く様子です。

スイス連邦工科大学が作成したこの「Envirobot」は、内部に様々なセンサーを搭載しており、センサーを通じて水質を評価し、データをオペレータに送り出すことができます。

さらに、遠隔操作だけではなく自律移動をし、自分で汚染源を追跡することも可能です。

人間が汚染源を追跡するよりも少ない人員、コストで効率的に水質汚染源を特定できるので、適切な対策を取るまでのスピードも早くなると予測されます。

収集されたデータに応じて実行する手順を決定したり、進行中の汚染を緩和するための手段を開発する。

↑Envirobotを開発したスイス連邦工科大学のアレッサンドロ・クレスピ氏は、今後の開発について、このように述べており、Envirobotのさらなる進化が期待されます。

ボランティアによる清掃

↑弁護士のアフロズ・シャー氏(36)は、インド、ムンバイのビーチで清掃するボランティアプロジェクトを開始しました。

(youtubeの日本語字幕を活用するとインタビューの内容もわかります。)。

ボランティアグループは、総計9000トンものごみを拾いました。

他にも、毎週周辺のスラム街でゴミ分別について語り、衛生教育を受けてこなかった住民に知識を伝えています。

最初は2人で始めた地道な活動でしたが、今や数千人のボランティアが参加する一大ムーブメントになり、UNEP(国連環境計画)からも表彰を受けました。

I am an ocean lover and feel that we owe a duty to our ocean to make it free of plastic. I just hope this is the beginning for coastal communities across India and the world.

私は海を掃除するのが大好きだし、海からプラスチックを無くすことは、私たちの役目だとも思っています。

この活動がインドだけではなく世界中に広がることを期待しています。引用翻訳

ムンバイのゴミだらけのビーチを、96週間と数千人のボランティアを使って大掃除したところ、今週になってついに何十年かぶりに何百ものウミガメの卵が孵ったという嬉しいニュース。

2年かかった国連主導による「世界最大規模の掃除」は世界に良い例を示した。 https://t.co/PmaItUiGfG

— mino (@minotonefinland) September 1, 2019

↑そして2年間の活動によって、ウミガメがムンバイのベルソバビーチで産卵をするために戻ってきて、子ガメが孵化するようになったのも大きな成果です。

↑清掃によってきれいになった砂浜で生まれた子ガメの様子です

環境省と日本ウミガメ協議会によれば、ウミガメの産卵場所には温度・湿度・呼吸に必要な酸素があるなど複数の条件が必要とのことですが、ベルソバビーチはゴミの清掃によってその条件を満たしたと考えられます。

私たちが家庭で取り組める水質汚染対策5つ

水質汚染の原因の多くは生活排水にあります。環境省の調査によると、

日本の水質汚染の約7割は生活排水に由来するとされます。

つまり、私たちの工夫で改善できる余地が大きいということです。

ステップ1:食べ残しを流さない

調理くずや食べ残しは排水に流さず、

水切りネットや新聞紙で回収してゴミとして処理しましょう。

また、食べられる分だけ作る・買う意識も大切です。

ステップ2:油を下水に捨てない

天ぷら油や揚げ油をそのまま流すと水質を大きく汚します。

新聞紙や凝固剤で固めて可燃ごみとして処理しましょう。

ステップ3:洗剤の使いすぎを控える

洗剤は必要以上に使わず、詰め替えや環境対応の洗剤を選ぶことも効果的です。

あわせて、レジ袋やペットボトルを減らし、マイバッグやマイボトルを活用することも水質保全につながります。

ステップ4:節水して排水を減らす

シャワーの時間を短くする、歯磨き中に水を止めるなど、

日常の小さな節水が排水量の削減につながります。

ステップ5:植林活動に参加する

山と海はつながっています。森林が豊かだと、川を通じて栄養が海に届き、

魚や貝のすみやすい環境を支えます。

植林活動は水と海の生態系を守ることにも直結します。全国でボランティア募集もあるので、

家族や友人と一緒に参加してみましょう。