2025年現在、国際エネルギー企業「BP」が公表した最新データによると、世界各国で未だ高水準のCO2(CO2)排出が続いています。

パリ協定(2015年)などの取り組みを経ても、世界全体では削減効果が十分に現れておらず、本記事では最新のランキングと各国の1980年〜2025年予測グラフを交えて解説します。

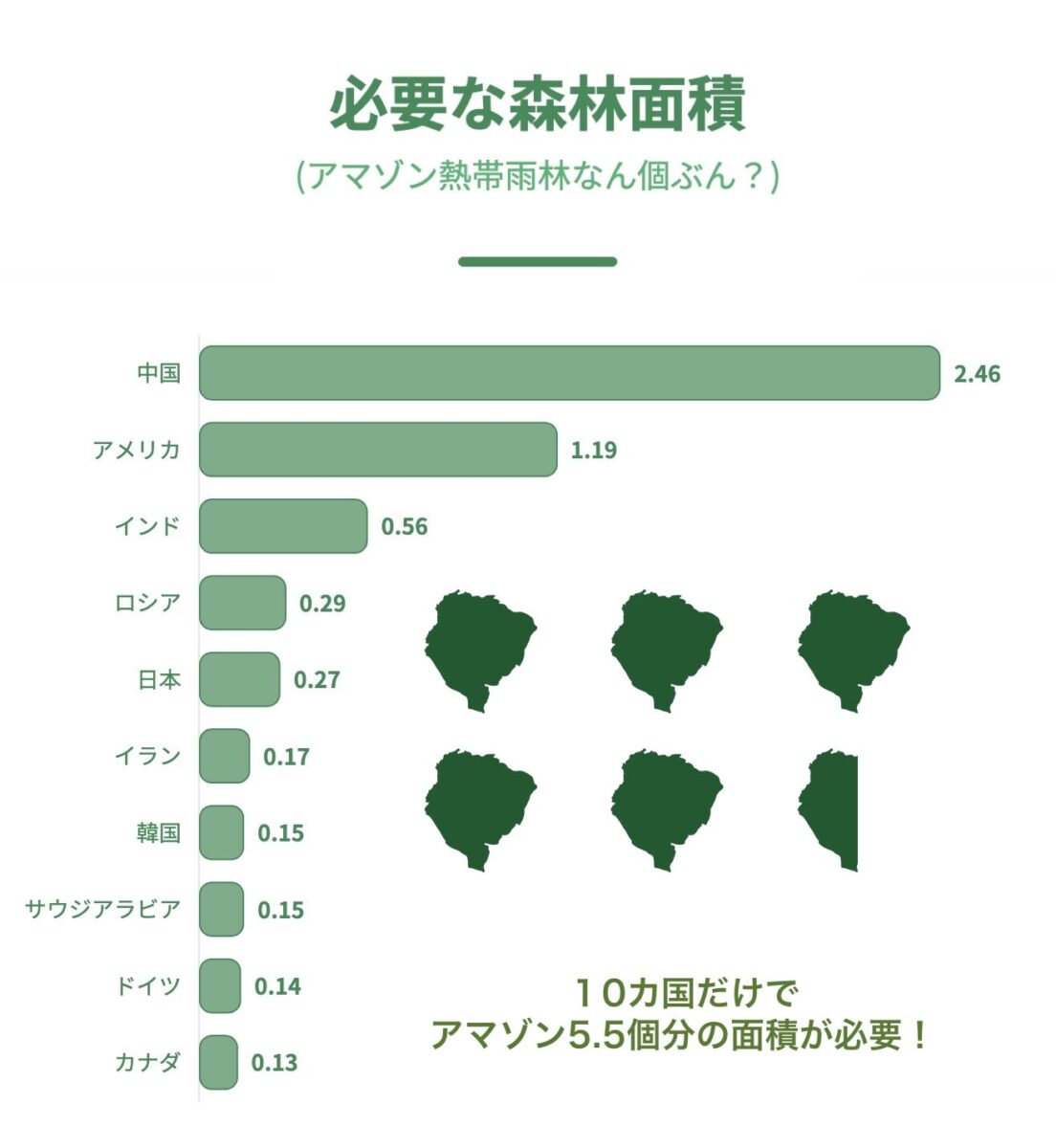

最後には、TOP10の二酸化炭素排出量だけで、どれだでの森林が必要になるのかもわかります。衝撃的な事実を知りましょう。

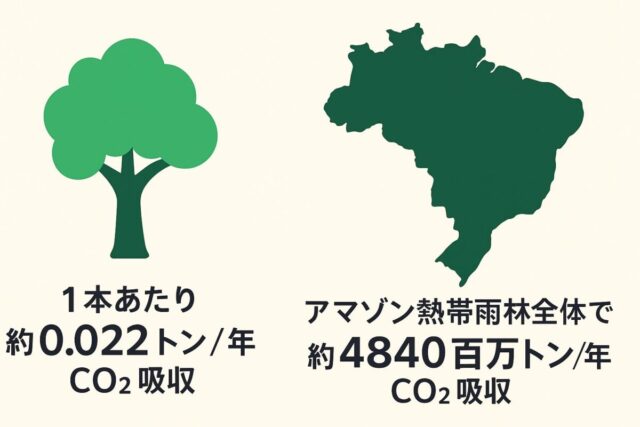

【豆知識】二酸化炭素を消費するのに必要な木の本数と森の面積

本記事で示す「必要な森林面積」「樹木本数」は、以下の前提条件にもとづいて算出しています。

- 成熟した樹木1本が1年間に吸収するCO2量:0.022t(約22kg)

- 森林1haあたりの樹木本数:400本

これより、CO2100万トンを吸収するには約4,550万本の樹木が必要となり、森林面積に直すと 約11万ha(札幌市の面積とほぼ同じ)に相当します。

ということで、今回は各国の排出量ごとに同様の計算を行い、本記事では「地球の肺」という別名を持つアマゾン熱帯雨林(約550万km²)と比較して示しています。

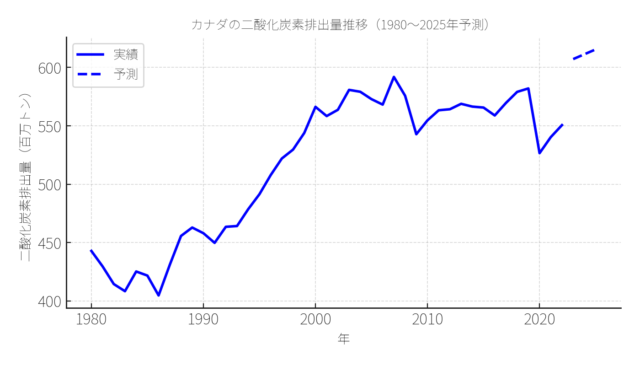

10位:カナダ 615.0百万トン

1980~2020年の変化

1980年代初めは約400百万トン強でしたが、経済成長で工場や自動車利用が増え、1990年代には約450百万トン、2000年代前半に約500百万トンに達しました。

2010年代末には再生可能エネルギー導入や炭素価格制度の強化で増加が緩やかになり、2020年は約527百万トンで横ばいとなりました。

石油サンド開発のエネルギー集約度が排出増に拍車をかけ、各州間でエネルギー政策の差異も鮮明になりました。

2020年:抑制の成果

約527百万トンのCO₂は、乗用車約1.15億台分、東京ドーム約22万杯分です。森にすると約600,000 km²(アマゾン熱帯雨林約5,500,000 km²の約11%、琵琶湖約670 km²の約900個分)に相当します。再生可能エネルギー導入や炭素価格制度の強化で増加が緩やかに抑えられました。

ブリティッシュコロンビア州の炭素税導入が全国的な省エネ意識向上を促し、クリーン技術投資を後押ししました。

2022年:寒冬と送電ロスで再増加

約551百万トン(2020年比+4.5%)で、車約1.20億台、ドーム約22.6万杯、森約625,000 km²(アマゾン約11.4%、琵琶湖約930個分)に増加。厳冬の暖房需要増大と長距離送電ロス拡大が主な原因です。

森林火災や極端気象が発電量に影響し、バックアップ需要が増加した点も排出増の一因です。

2024年:依然続く増加傾向

約611百万トン(車約1.33億台、ドーム約25万杯、森約696,000 km²(アマゾン約12.6%、琵琶湖約1,040個分))と見込まれます。冬季暖房需要の高さと化石燃料依存が上昇を続けたと思われます。

LNG輸出拡大に伴う処理プラント稼働と遠隔地コミュニティの電化遅延が増加要因です。

2025年予測:対策の遅れが影響

約615百万トン(車約1.34億台、ドーム約25.3万杯、森約700,000 km²(アマゾン約12.7%、琵琶湖約1,045個分))に。送電網更新の遅れや再エネ導入の伸び悩みが増加を助長すると考えられます。

電力市場リフォームの停滞が、再エネ比率改善を遅らせる結果になっています。

カナダの今後の取り組み

EV普及促進、送電網改修、建物断熱強化、再生可能エネルギー導入で排出削減を進め、2030年までに2018年比で40%減を目指します。ケベック州ではEV販売がこの4年で5倍に増え、都市部の削減効果に期待が高まっています。

各州間連携によるグリッド近代化とグリーン水素生産能力強化が、長期的な排出削減を支えます。

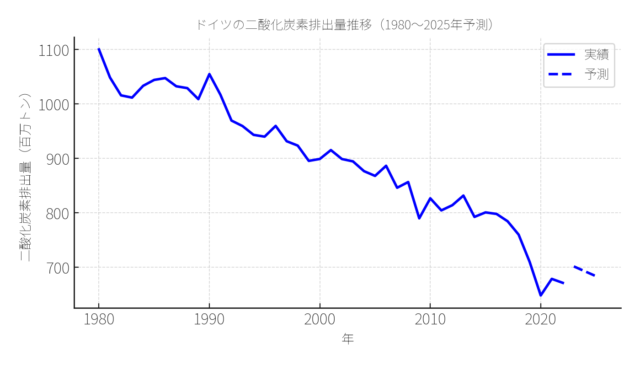

9位:ドイツ 683.8百万トン

1980~2020年の変化

1980年代から再生可能エネルギー導入や排出取引制度の整備で抑制に注力し、2020年は約648.4百万トンで頭打ち傾向となりました。

2020年:再エネ効果開始

648.4百万トンは乗用車約1.41億台分、東京ドーム約26.7万杯分、森林約737,000 km²(アマゾン約13.4%、琵琶湖約1,100個分)に相当。再エネオークションと電力買取制度が効いています。

2022年:一時的増加

671.5百万トン(2020年比+3.6%)、車約1.46億台、ドーム約27.6万杯、森約763,000 km²(アマゾン約13.9%、琵琶湖約1,140個分)に増加。電力価格高騰で石炭火力依存が一時的に回復しました。

2024年予測:微増維持

692.7百万トン(車約1.51億台、ドーム約28.5万杯、森約787,000 km²/アマゾン約14.3%、琵琶湖約1,175個分)と見込まれます。再エネ拡充が増加ペースを抑えています。

2025年予測:微減傾向

683.8百万トン(車約1.49億台、ドーム約28.1万杯、森約777,000 km²/アマゾン約14.1%、琵琶湖約1,160個分)。住宅断熱強化や地域エネルギー協同組合の成果が出始めます。

ドイツの今後の取り組み

送電インフラ強化、住宅断熱改修、省エネ技術導入、EEG見直しで長期安定投資を確保し、2035年までの石炭火力廃止を目指します。

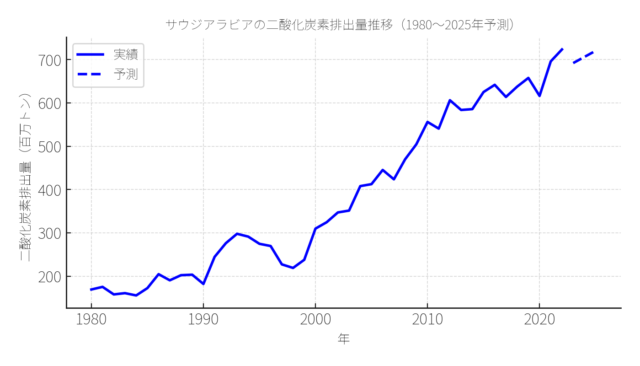

8位:サウジアラビア 720.1百万トン

1980~2020年の変化

1980年からのCO₂排出量は、石油生産の拡大に伴い一貫して右肩上がりで、2020年には約616.1百万トンに達しました。

石油化学コンビナート拡充と都市部の急増する電力需要が増加に拍車をかけました。

2020年:原油生産拡大で高水準

616.1百万トンは、乗用車約1.34億台、東京ドーム約25.4万杯、森林約699,000 km²(アマゾン約12.7%、琵琶湖約1,045個分)に相当。石油生産拡大に伴い高水準を維持しています。

輸出パイプライン増強により輸送量が増大し、エネルギー消費をさらに押し上げました。

2022年:回復する生産と消費で急増

723.3百万トン(2020年比+17.4%)、車約1.57億台、ドーム約29.8万杯、森林約822,000 km²(アマゾン約14.9%、琵琶湖約1,230個分)に増加。主に原油生産活動の回復と国内消費の増加に起因します。

国際価格上昇で投資が活発化し、新規掘削とインフラ整備が排出増に寄与しました。

2024年予測:高水準で安定

706.0百万トン(車約1.54億台、ドーム約29.0万杯、森林約802,000 km²/アマゾン約14.6%、琵琶湖約1,198個分)と見込まれます。原油生産の増加ペースは安定的ながら高水準が続くでしょう。

モデルは輸出需要と内需回復を反映し、再エネ投資の遅れが顕著に表れています。

2025年予測:再エネ遅れで持続

720.1百万トン(車約1.57億台、ドーム約29.6万杯、森林約818,000 km²/アマゾン約14.9%、琵琶湖約1,221個分)に。再生可能エネルギー導入や効率化の遅れで、高水準が持続すると考えられます。

砂漠地帯でのソーラー採光量増加にもかかわらず、出力安定化技術の課題が残ります。

サウジアラビアの今後の取り組み

京都議定書は不参加でしたが現在はパリ協定に調印し、2030年までに排出集約度を削減する目標を設定。

政府は大規模海洋風力や地中熱利用の実証実験にも着手し、多様化を図ります。

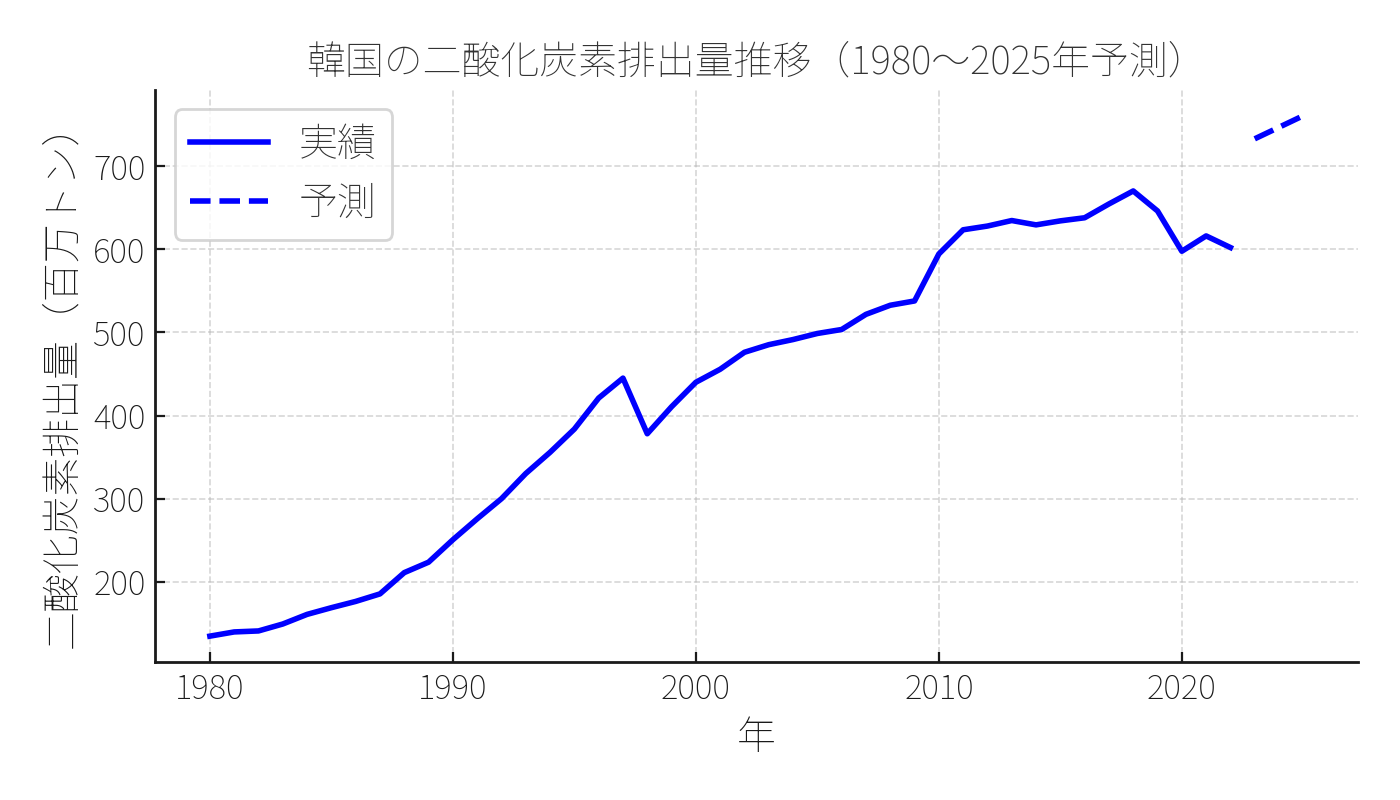

7位:韓国 760.7百万トン

1980~2020年の変化

1980年代以降、急速な工業化でCO₂排出量が増加し、2020年には約597.6百万トンに達しました。

自動車普及と鉄鋼業の拡充が排出量増を促し、都市部の電力需要も急激に高まりました。環境規制が緩い面も影響しました。

2020年:工業化ピーク

597.6百万トンは乗用車約1.30億台分、東京ドーム約24.6万杯分、森林約679,000 km²(アマゾン約12.3%、琵琶湖約1,010個分)に相当。急速な工場稼働と輸送需要増が要因です。

輸出向け生産回復と港湾物流の活発化が排出拡大に拍車をかけ、エネルギー効率改善は追いついていません。

2022年:微増傾向

602.1百万トン(2020年比+0.8%)、車約1.31億台分、東京ドーム約24.8万杯分、森林約684,000 km²(アマゾン約12.4%、琵琶湖約1,020個分)に増加しました。成熟工業の安定化で増加は小幅に留まりました。

高効率発電所の稼働継続と季節変動による暖房需要が、排出量をわずかに押し上げました。

2024年予測:大幅上昇へ

746.8百万トン(車約1.62億台分、東京ドーム約30.7万杯分、森林約849,000 km²/アマゾン約15.4%、琵琶湖約1,270個分)と予測。累積的な産業増加傾向をモデルが強く反映しています。

新設石炭火力と化学プラント拡張が排出量急増を牽引し、再エネシェア改善の遅れが目立ちます。

2025年予測:さらなる増加

760.7百万トン(車約1.65億台分、東京ドーム約31.3万杯分、森林約865,000 km²/アマゾン約15.7%、琵琶湖約1,290個分)に上昇見込みです。政策介入が追いつかなければ高水準が続く見込みです。

政府の脱石炭政策遅延と電力需要増が重なり、排出削減には一層の政策強化が必要です。

韓国の今後の取り組み

脱石炭政策強化や再エネ比率20%以上の目標設定、水素社会構築を推進し排出抑制を図ります。

スマートグリッド導入と中小企業向け低炭素技術支援で、地域経済の脱炭素化を加速します。

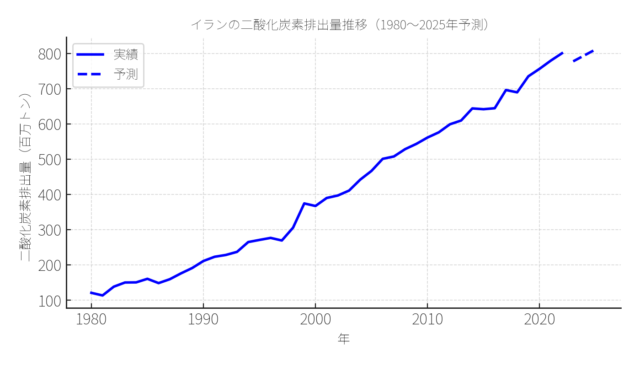

6位:イラン 811.6百万トン

1980~2020年の変化

1980年当初は中東でも比較的低い水準でしたが、原油・天然ガス産業の拡大で徐々に増加し、2020年には約756.6百万トンに達しました。

国営石油会社のプラント増設や輸入燃料依存低減策が進み、輸出重視のエネルギー政策が排出増を後押ししています。

2020年:産業拡大で高水準

756.6百万トンは、乗用車約1.64億台、東京ドーム約31.1万杯、森林約859,800 km²(アマゾン約15.6%、琵琶湖約1,283個分)に相当。原油・天然ガス産業の拡大で排出量が高水準を維持しています。

国内需要を背景に製油所の稼働率が向上し、エネルギー多角化は進むものの石化製品生産が排出増を牽引しました。

2022年:制裁下でも稼働継続

800.7百万トン(2020年比+5.9%)、車約1.74億台、東京ドーム約33.0万杯、森林約909,870 km²(アマゾン約16.5%、琵琶湖約1,358個分)に増加。制裁下でもエネルギーインフラが稼働し続けたことが要因です。

制裁回避のための国内投資が増大し、老朽化設備の稼働延長がCO₂排出をさらに押し上げました。

2024年予測:高止まり見込み

794.7百万トン(車約1.73億台、東京ドーム約32.7万杯、森林約903,070 km²/アマゾン約16.4%、琵琶湖約1,348個分)と予測。地震復興需要や輸出収入が経済を支え、高水準が続くでしょう。

復興プロジェクトによる建設需要増がエネルギー消費を押し上げ、短期的な排出抑制は困難です。

2025年予測:さらなる増加

811.6百万トン(車約1.76億台、東京ドーム約33.4万杯、森林約922,275 km²/アマゾン約16.8%、琵琶湖約1,376個分)に到達予測。投資不足と政治リスクが再エネ導入を妨げ、増加を助長します。

政治的不安定化が外国投資を抑制し、再エネ転換が遅れる中で化石燃料依存が強まっています。

イランの今後の取り組み

IAEAの支援による小型モジュール炉(SMR)研究や太陽光・風力プロジェクトを進めています。

今後は制裁緩和と技術移転で再エネ投資を拡大し、地域コミュニティ主導の省エネ対策が鍵となります。

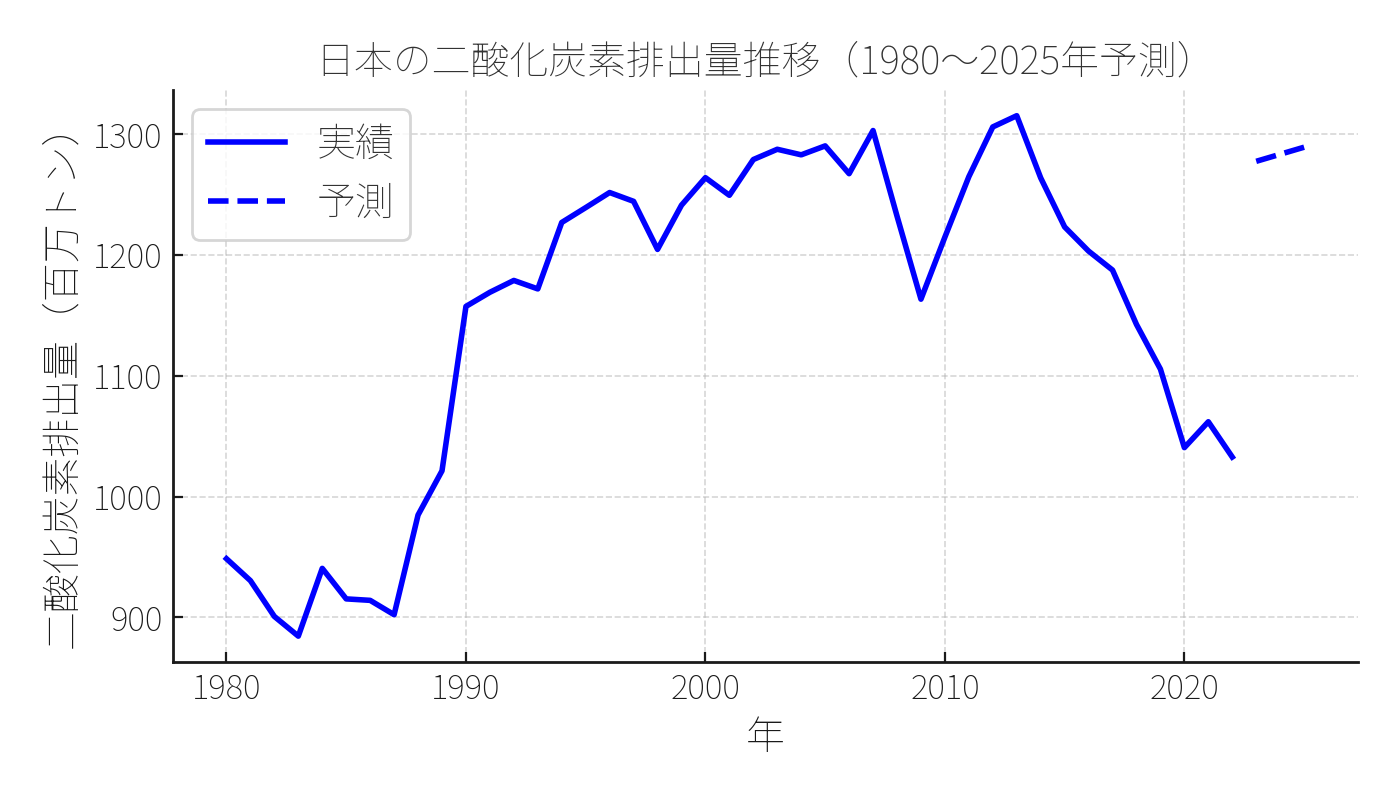

5位:日本 988.8百万トン

1980~2020年の変化

1980年代後半は約900百万トンだった排出量が、経済成長と自動車・工場稼働増で2000年代前半に約500~600百万トンに上昇。

2008年の金融危機で一時的に需要が減り、2010年代後半は再生可能エネルギー導入と省エネ施策により増加ペースが緩やかになり、2020年は約1040.5百万トンで横ばいに近づきました。

バブル崩壊後の省エネ技術導入と企業のCO₂管理強化により排出増加が一時的に抑制されました。

2020年:金融危機の反動と抑制

約1040.5百万トンは、乗用車約2.26億台分、東京ドーム約43万杯分、森林約1,180,000 km²(アマゾン約21.5%、琵琶湖約1,765個分)に相当。金融危機後の経済回復で反動的に増えたものの、再エネ拡大と省エネ推進で抑制されました。

さらに企業のDX化による運用効率化が、省エネ推進に一定の効果をもたらしています。

2022年:微減傾向

約1032.7百万トン(2020年比−0.8%)、乗用車約2.25億台、東京ドーム約42.4万杯、森林約1,174,000 km²(アマゾン約21.3%、琵琶湖約1,755個分)。再エネ比率向上と省エネ・DX化の進展でわずかに減少しました。

電動車普及や省エネ家電の需要拡大が家庭部門の排出量低減に貢献しました。

2024年予測:増加再開

約1283.4百万トン(乗用車約2.79億台、東京ドーム約52.9万杯、森林約1,458,000 km²/アマゾン約26.5%、琵琶湖約2,177個分)。過去の高増加トレンドを反映し、化石燃料依存が残るため増加すると予測されます。

再生可能エネルギー設備の拡大が進む一方、産業部門の高負荷が増加を牽引します。

2025年予測:高止まり

約1289.2百万トン(乗用車約2.80億台、東京ドーム約53.1万杯、森林約1,465,000 km²/アマゾン約26.6%、琵琶湖約2,186個分)。政策効果が追いつかず、高水準が続く見込みです。

政府の次世代エネルギー戦略が進化すれば、高水準に歯止めがかかる可能性があります。

日本の今後の取り組み

2030年までに2013年比46%削減を目指し、家庭用太陽光の普及拡大、省エネ・DX化推進、需要調整市場とVPP導入を強化。

地方自治体と民間企業の連携によるカーボンニュートラルモデル都市構築が、国内脱炭素を加速させます。

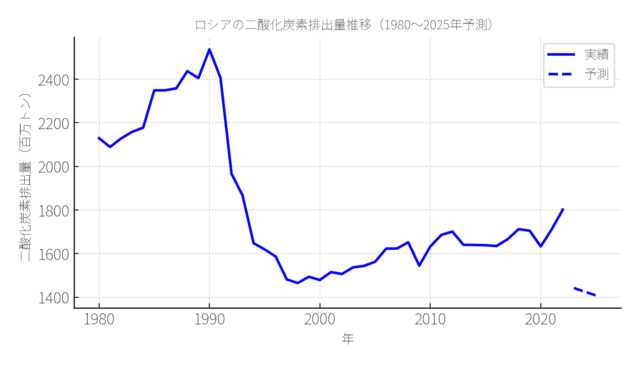

4位:ロシア 1,815.9百万トン

1980~2020年の変化

ソ連崩壊後に排出量が急減し、その後再び増加基調へ。2020年には約1,632.9百万トンに回復しました。

シベリア開発を背景にパイプライン建設や輸送網拡充が進み、工業再編とともにCO₂排出量を押し上げています。

2020年:高水準維持

1,632.9百万トンは車約3.55億台、東京ドーム約67.2万杯、森林約1,856,000 km²(アマゾン約33.7%、琵琶湖約2,780個分)に相当。 ソ連崩壊後の産業再開で高水準を維持しました。

国内暖房需要の増大と欧州向け天然ガス輸出が排出量高止まりの一因となっています。

2022年:10.4%増加

1,802.2百万トン(2020年比+10.4%)、車約3.92億台、東京ドーム約74.1万杯、森林約2,048,000 km²(アマゾン約37.2%、琵琶湖約3,060個分)に増加。 ウクライナ情勢や輸出政策変動で原油輸出が増加したことが要因です。

エネルギー安全保障を優先し、石油・ガス生産拡大がCO₂排出量を一段と押し上げました。

2024年予測:一見減少

1,425.4百万トン(車約3.10億台、東京ドーム約58.6万杯、森林約1,620,000 km²/アマゾン約29.5%、琵琶湖約2,420個分)。 1990年代の大幅減少データがモデルに影響しています。

モデル上は減少予測も、現地では冬季暖房需要と輸送燃料需要の高さが続いています。

2025年予測:安定推移

1,408.4百万トン(車約3.06億台、東京ドーム約57.9万杯、森林約1,600,000 km²/アマゾン約29.1%、琵琶湖約2,390個分)。 政策対応の遅れが高水準を持続させる見込みです。

パイプライン輸出の継続と気候政策の遅れが重なり、排出量は横ばいで推移すると見込まれます。

ロシアの今後の取り組み

再エネ容量オークション拡充、極東地域への制度対応、冬季暖房需要対策、パイプライン輸送効率化、都市部の汚染対策を進める必要があります。

欧州との協調による再生可能エネルギー導入促進と排出権取引制度の強化が鍵を握ります。

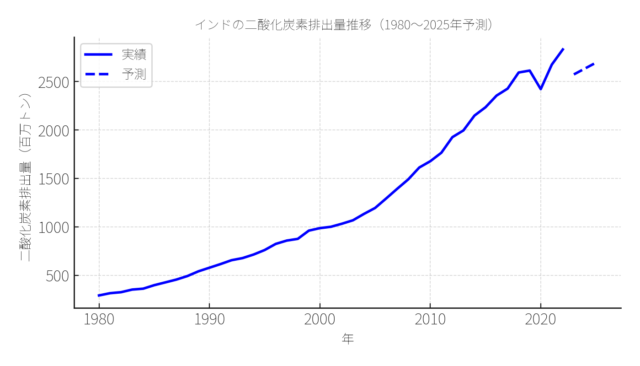

3位:インド 3,062.3百万トン

1980~2020年の変化

経済成長と人口増で排出量は急拡大し、2020年には約2,421.6百万トンに達しました。

農村部への送電網拡張と都市への人口流入が、家庭部門の電力消費を急激に押し上げました。同時に産業規模の拡大が排出増を加速しました。

2020年:急増期

2,421.6百万トンは車約5.26億台、東京ドーム約99.6万杯、森林約2,752,000 km²(アマゾン約50.0%、琵琶湖約4,110個分)に相当します。 急速な成長と化石燃料補助継続が影響しました。

都市化の波が加速し、エアコン普及率上昇で夏季の電力需要が急増しました。また、製造業の夜間稼働がエネルギー需要を押し上げました。

2022年:16.9%増加

2,831.2百万トン(2020年比+16.9%)、車約6.15億台、ドーム約116.4万杯、森林約3,217,000 km²(アマゾン約58.5%、琵琶湖約4,800個分)に増加。 エネルギー需要の急増が要因です。

パンデミック回復期のインフラ再建で工場がフル稼働し排出量を押し上げました。エネルギー効率改善は一部で進むものの、全体効果は限定的です。

2024年予測:一見減少

2,633.9百万トン(車約5.73億台、ドーム約108.3万杯、森林約2,993,000 km²/アマゾン約54.4%、琵琶湖約4,470個分)。 モデルが急増期データを反映しつつも再エネ遅れが課題です。

予測モデルの変動要因により一時的な減少を示すものの、実質的抑制は限定的です。太陽光新設の遅れが影響しています。

2025年予測:再増加

2,694.4百万トン(車約5.86億台、ドーム約110.8万杯、森林約3,062,000 km²/アマゾン約55.7%、琵琶湖約4,570個分)。 補助金撤廃遅れと需要増が続く見込みです。

経済再開と燃料補助継続で需要増が続き、排出量は再び上昇軌道に乗ります。製造業需要の高まりも追い風です。

今後の取り組み

太陽光・風力拡大、スマートグリッド・マイクログリッド構築、バイオマス活用で分散型再エネネットワークを強化します。

地方自治体と企業連携によるマイクログリッド実証実験が地域脱炭素化を後押しします。政策支援も強化される見込みです。

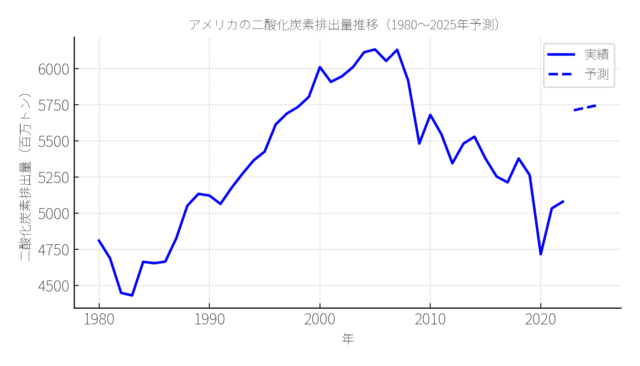

2位:アメリカ 4,911.4百万トン

1980~2020年の変化

1980年代は重工業と化石燃料発電の拡大で排出量が上昇。1990年代のクリーンエア法改正で一時的に伸びが鈍化したものの、2000年代にはシェールガス革命が進展し、天然ガスや石油の消費が再び増加。リーマン・ショック(2008年)で一時的に落ち込んだ後、サービス業と輸送需要の拡大に伴い、排出量は再び上昇傾向に転じました。

製造業や輸送部門の成長に伴いエネルギー需要が持続的に増大し、効率化策が追いつかなかった点も要因です。

2020年:回復と高水準

2020年の約4,714.6百万トンは、乗用車約10.25億台分、東京ドーム約193.9万杯分、森林約5,358,000 km²(アマゾン約97.4%、琵琶湖約8,000個分)に相当。パンデミック初期のロックダウンで排出は減少したものの、年後半には経済活動が急回復し、再び高水準に達しました。

民間投資によるインフラ整備が排出をさらに押し上げ、再生エネルギーへの転換が遅れる原因となっています。

2022年:7.8%増加

2022年には5,078.9百万トン(2020年比+7.8%)、乗用車約11.04億台分、東京ドーム約208.9万杯分、森林約5,771,000 km²(アマゾン約104.9%、琵琶湖約8,620個分)に増加。サプライチェーン回復による工場稼働率の向上と、冬季エネルギー需要の高まりで化石燃料消費が急増しました。

サービス業と輸送部門の需要回復が急速に進み、効率的なエネルギー管理策の導入が追いつかなかった背景があります。

2024年予測:高止まり

2024年は5,727.7百万トン(乗用車約12.45億台分、東京ドーム約235.6万杯分、森林約6,509,000 km²/アマゾン約118.3%、琵琶湖約9,720個分)と依然高止まり。インフラ投資法(IIJA)による再エネ拡充やCCUSプロジェクトが進む一方、大規模輸送セクターの電化が追いつかず、総排出は抑制しきれていません。

再エネ設備の増設が続く一方、高消費産業の脱炭素化には依然として多くの課題が残ります。

2025年予測:ピークアウトの兆し

2025年は5,744.0百万トン(乗用車約12.49億台分、東京ドーム約236.2万杯分、森林約6,527,000 km²/アマゾン約118.7%、琵琶湖約9,740個分)と予測。インフレ抑制法(IRA)のEV助成や、連邦政府の発電所脱炭素化目標が稼働し始め、排出量のピークアウトが見込まれます。

連邦政府の補助金拡充でEV普及が加速し、民間企業の脱炭素投資意欲も高まってきています。

アメリカの今後の取り組み

連邦政府は2030年までに温室効果ガスを50%削減する目標を設定。メタン漏洩規制の強化、再生可能ポートフォリオ基準(RPS)の拡大、CCUSの商業化推進、電動車および水素利用インフラ整備で、電力・輸送・産業部門の脱炭素を多層的に進めます。

今後は州ごとの規制強化と企業連携による技術開発で、より実効性の高い排出削減策が期待されます。

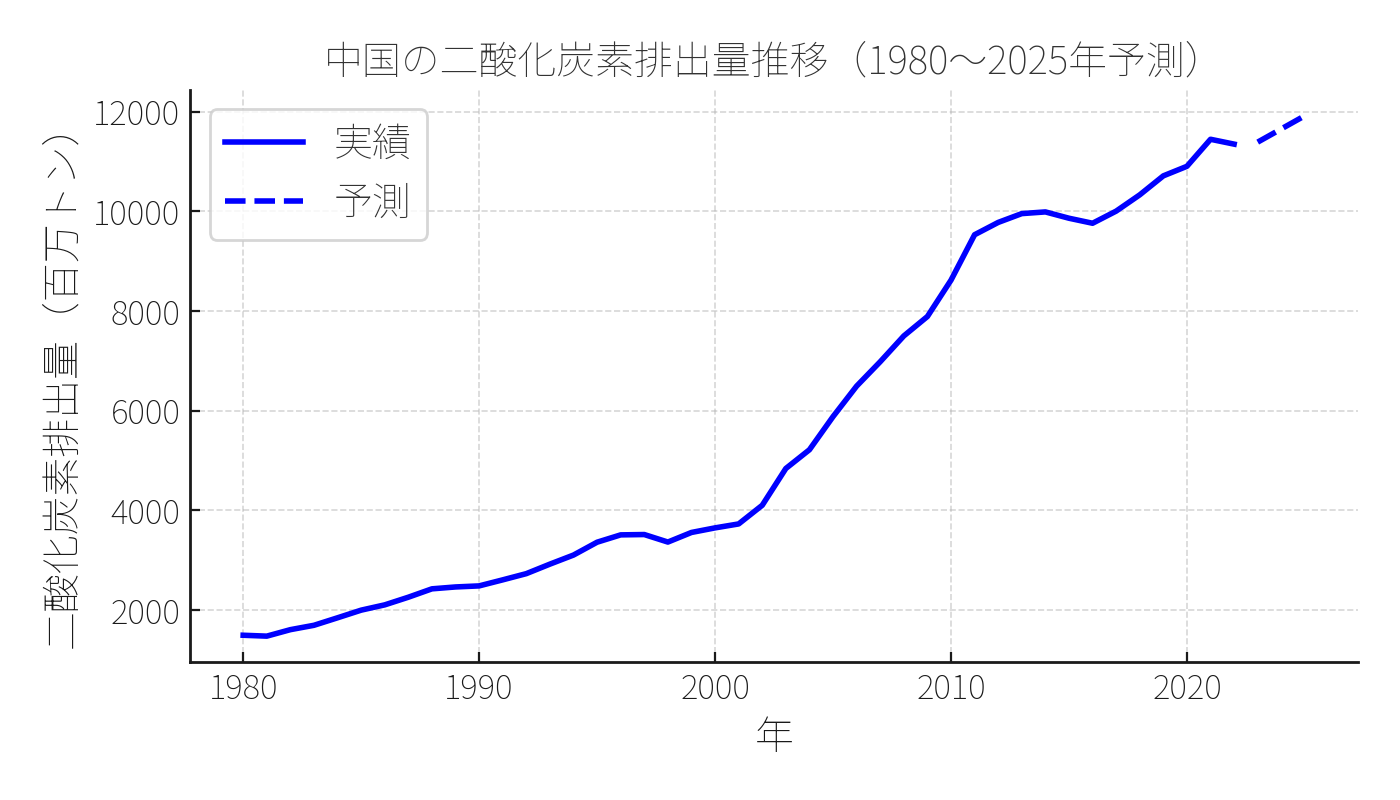

1位:中国 11,902.5百万トン

1980~2020年の変化

急速な工業化・都市化で排出量は急増し、2020年には約10,905.7百万トンに達しました。

沿岸部を中心に鉄鋼や化学プラントが相次ぎ稼働し、生産規模の拡大がCO₂排出量を押し上げました。また、農村部から都市部への大規模な人口移動に伴い住宅建設と自動車普及が急増。政府主導のインフラ整備も加速し、エネルギー需要の急成長が顕在化した結果、二酸化炭素排出量は飛躍的に上昇しました。

2020年:世界最大水準

10,905.7百万トンは車約23.71億台、東京ドーム約448.5万杯、森林約12,393,000 km²(アマゾン約225.3%、琵琶湖約18,500個分)に相当。 工業化と都市化の急進展が要因です。

この水準に達した背景には、長距離輸送網の整備による物流量の増大や高層ビル建設ブームもあります。エネルギー効率向上策が始まったものの、新設された石炭火力発電所の出力がそれを上回り、排出量は抑制されにくい状況が継続しました。民間投資による大型プロジェクトが環境負荷をさらに増幅させました。

2022年:4.1%増加

11,350.5百万トン(2020年比+4.1%)、車約24.68億台、ドーム約466.8万杯、森林約12,898,000 km²(アマゾン約234.5%、琵琶湖約19,250個分)に増加。 石炭依存と高止まりするエネルギー需要が影響しました。

パンデミックからの回復期に製造業がフル稼働を再開し、輸出主導の成長戦略に拍車がかかりました。その結果、電力網の安定化を優先するため石炭火力に依存し続け、クリーンエネルギーへのシフトが追いつきませんでした。短期的に環境負荷が増大したのはこのためです。

2024年予測:さらなる増大

11,656.3百万トン(車約25.34億台、ドーム約479.4万杯、森林約13,246,000 km²/アマゾン約240.8%、琵琶湖約19,770個分)。 再エネ投資は進むものの石炭段階的廃止が課題です。

政府は全国的に風力や太陽光発電の拡充を進めていますが、電力需要の伸びに追いついていません。新設プラントではCO₂回収技術の導入が一部で進むものの、全体への浸透には時間がかかります。輸送部門での電動化や水素利用の試みもあるものの、本格的な効果が出るのはまだ先と言えるでしょう。

2025年予測:世界最大維持

11,921.4百万トン(車約25.92億台、ドーム約490.3万杯、森林約13,547,000 km²/アマゾン約246.3%、琵琶湖約20,220個分)。 NEV普及とクリーン製造技術で脱炭素化を加速します。

電気自動車(NEV)の市場拡大が顕著で、販売台数は前年比約30%超の伸びを見込んでいます。製造プロセスへのクリーン技術導入も徐々に進行中で、排出強度の低下に寄与する可能性があります。しかし、再エネ比率を大幅に引き上げる必要があり、政策運営の手腕が問われる局面です。

中国の今後の取り組み

NEV普及・充電インフラ整備、SMRなどの技術革新、石炭段階的廃止ロードマップ実現で脱炭素化を加速します。

加えて、カーボンマーケットを整備し企業ごとに厳格な排出削減目標を設定、排出権取引を市場原理で活性化させる動きも加速。省エネ基準の強化により建築・家電分野でのCO₂削減も推進されます。国際協力では技術移転プログラムを拡充し、グローバルな脱炭素化リーダーを目指します。

トップ10国の必要な森林面積(アマゾン熱帯雨林と比較)

二酸化炭素排出量TOP10の国だけでアマゾン5.5個分の森林が必要とされています。

ちなみにアマゾン熱帯雨林のサイズは北海道の約84倍にあたります。

つまり84×5.5で、10カ国だけで北海道462こ分の面積の森林が必要になるということです。考えてみると、森林の伐採が深刻であり、森林の育成や保護をしていくことの重要性がわかってきますね。

※掲載した予測値は1980年〜2022年の実績データを線形回帰モデルで外挿したものです。実際の排出量は各国の政策動向や技術革新によって変動します。Global Carbon Atlas